2009年03月03日

少年メリケンサック〜時代がパンクを求めてる〜

待望のクドカン最新作、観て来ました。

かんな(宮崎あおい)は、メジャーレーベルの音楽事務所のダメ契約社員。

新人発掘担当だが、全く実績を挙げられないまま、契約期限を間近に控え、ダラダラと毎日を過ごしていた。そんなある日、ネット動画で「少年メリケンサック」という名のパンクバンドを発見!

さっそく事務所のホモ社長(ユースケサンタマリア)に報告すると、社長自身が昔パンクをやっていたこともあって大乗り気。

その動画をネットで配信すると同時に、かんながバンドメンバーとアポを取ることに。

ネットで流しただけで「少年メリケンサック」の人気が爆発し、一気に10万アクセスを突破。それに気を良くした社長は早々と全国銃弾ツアーを企画してしまう。

その頃かんなは、バンドリーダーのアキオに連絡を入れ、会いに行くが。。。

そこには中年の飲んだくれ親爺(佐藤浩市)が。

なんと、かんなが発見した動画は25年前の「少年メリケンサック」ものだったのだ。

ツアーチケットはすでに完売。

後戻り出来ないかんなは、バンド再結成に奔走する。

プライドだけは高いベースのアキオ、アキオの弟で今は酪農を継いだギターのハルオ(木村祐一)、喧嘩っ早い元ヤンキー、モヒカンのドラム、ヤング(三宅弘城)、解散ライブ時の事故で車イス、言語障害の残るボーカル、ジェニー(田口トモロヲ)。

満足に演奏すら出来ない彼らだったが。。。

アキオの「奇跡を見せてやろうじゃねぇか」の意気込みを信じ、全国縦断ツアーの幕が切って落とされる。

果たして奇跡は起こるのか?

今なぜ「パンク」なのか?

「パンク」とは、そもそも何だったのか?

「パンク」とは「衝動」。

何かをしたいが何をしていいのかわからない。

モヤモヤとした気持ちを発散出来ない。

そんな時、とにかく「衝動」に突き動かされるままに「行動」すること。

それが「パンク」だ。

現在の閉塞状況を打破するのは「パンク」しかない。

とにかく「衝動」のままに「声」を出せ。カラダを動かせ。

上手いとか下手だとかは関係ない。

頭で考えずにカラダを動かせ!

沸々と湧いて来る熱いモノを衝動のままに解き放て!

それが「パンク」だ!

若者だろうと中年だろうと、年齢なんて関係ない。

動き出した時、そこからが青春だ!

「青春とは、ある年齢を差すのではない」

若かろうと、何もしない奴は「青春」を生きていない。

中年だろうと、老年だろうと、何かを求めてひたむきに行動する時、それが「青春」だ!

この貴重なひとときに僕たちは、何かをしないではいられない。

この貴重なひとときを僕たちは、青春と呼んでもいいだろう。

青春は二度とは帰って来ない。

みなさん青春を。。。今このひとときが僕の青春。

吉田拓郎の「青春の詩」の一節を思い出した。

この映画は、若者にも中年にも平等に「勇気」と「元気」をくれる。

そっと背中を押してくれるような映画ではない。

強引にステージに引っ張り上げられるような映画だ。

この映画そのものが「衝動」と言ってもいいだろう。

もちろんクドカンギャグも満載で、笑えて、考えさせられる。

田辺誠一演じる「Gackt」のパロディ「SINYA」や、息子に言わせると、「アジカン」のパロディ「ジェネレーションオブアニメーション」、ジャニーズ系のパロディ「少年アラモード」など、皮肉ったキャラが続々登場する。

クスリにも毒にもならないような、無味無臭の音楽を垂れ流すだけの、今の日本の音楽シーンを笑い飛ばす、痛烈な批判映画にもなっている。

とまぁ、力をいれた感想になりましたが、

宮崎あおいが可愛い〜。

くるくる変わる喜怒哀楽の表情。コメディエンヌとしての魅力を再発見出来ます。

佐藤浩市、ダサかっこい〜。

ダメ中年が本気出した時のかっこよさ。この役はこの人しかいません。

これだけでも充分観る価値のある映画ですので、是非お気軽に。

2009年02月23日

日本映画のあるべき姿/祝おくりびと外国語映画賞受賞

やりましたね。

前評判は高く、日本国内でも賞を独占してましたけど、あんな日本人にしか理解できそうもない映画が、まさか外国語映画賞を獲るとは。

スタイル(様式)こそ違え、「死者を送る気持ち」は万国共通なんですね。

日本固有の価値観だと思われたものが、実は世界にも通用する普遍的なものだったということですね。

これは、日本映画のあるべき姿のお手本と言っていいでしょう。

ハリウッドに追従していても敵うわけがありませんから。

大袈裟に言えば、日本が、日本人が、国際社会の中でどう生きていくか?

何が出来るのか?

その答えもここら辺にあるのかも知れません。

やはり、私たち日本人がまず日本を知ることですね。

日本を知る為にも、是非この映画を劇場で観て下さい。

これから全国で再上映されるはずですから。

2009年02月18日

チェンジリング〜人間そのものを描くということ〜

クリントイーストウッド監督、期待の新作。

試写会で観て来た。

ある日突然、消えた息子。

5ヶ月後に帰って来た彼は別人だった。

この子は誰?私の子どもはどこへ?

1928年、ロサンゼルス。

魂で泣く本当にあった物語。

どれだけ祈れば、あの子は帰ってくるの?

このチラシの宣伝文句を読んで、どんな映画を想像するだろう?

お涙頂戴の母子の愛情物語?

を想像すると、違う。では

魂が入れ替わるホラーサスペンス?

人格転移のサイコサスペンス?

社会派の陰謀ミステリー?

う〜ん、そのどれでもない。

イーストウッド監督が、そんな一筋縄でいく映画を撮るはずが無い。

これは「とんでもない」映画だ!

母子の感動物語であり、警察の不正・腐敗告発映画でもあり、実録連続殺人鬼モノでもあり、どんでん返しミステリーでもある。

これらの要素がすべて詰まった、もの凄く「とんでもない」映画だ。

ズッシリと重く観る者にのしかかってくる映画だ。

2時間20分、息をつく間もなく、たっぷりと「人間ドラマ」を見せてくれる。いや「人間そのもの」を見せられたというべきか。

「人間」の「愛情の深さ」「猾さ」「醜さ」「怖さ」「罪」「信念の力」「正義」ありとあらゆるモノをこれでもかこれでもかと、胸をえぐるように見せつけられる。

前述の宣伝文句に騙されてはいけない。あんなモノはこの映画のほんのさわりの部分しか表現出来ていない。

観ていない人には全く何のことかわからないだろうから、ストーリーに少し触れてみよう。

1928年ロサンゼルス。クリスティン・コリンズ(アンジェリーナジョリー)は、9歳の息子、ウォルターと二人で平和に暮らしていた。

しかしある日突然、息子が忽然と姿を消す。

警察に捜査を依頼するも、全く本気で捜索してくれない。

そして5ヶ月が経って、警察から知らせが入り、息子が帰って来る。

しかし、息子を名乗る少年は全くの別人だった。

それは手柄を挙げたい警察の「でっち上げ」だったのだ。

警察は、我が子ではないと主張する母の言葉を黙殺するばかりか、強制的に精神病院に入れ、我が子と認めるまで退院させないという卑劣な手段を取る。

そんなある日、不法入国していたひとりの少年が逮捕される。

そしてその少年の口から、前代未聞のアメリカ犯罪史上最悪の連続少年誘拐殺人事件が語られることになる。

警察はウォルター少年も含む消息不明の少年の写真を彼に見せる。

誘拐された人数は20人以上。数人は逃げ延びているらしい。

果たしてウォルター少年の消息は?

やがて犯人が捕まり、事件の全貌が明らかになるかに思われたが。。。

過酷な運命は、まだ始まったばかりだった。

アンジェリーナジョリーが、まさに主演女優賞モノの熱演を見せる。

本当に涙が枯れ果ててしまったのではないかと思えるほどの、やつれ果て振りがスゴい。

それでも尚、息子の生存を信じ続け、警察の不正とも戦い続ける。

こんな役は10年に1度、彼女にとっては演技開眼のまたとないチャンスだったろう。

クリントイーストウッドの「人間」を見る目の鋭さ、深さも感動モノだ。

「ミリオンダラーベイビー」以降、1作毎に凄みを増していくようだ。

そいてついにここまで来た。

これほどまでに「人間」が描かれた映画は、ちょっとないだろう。

すでに本年度ナンバー1に間違いない。

これは是非、劇場でじっくりと、腹をくくって観て欲しい映画だ。

恐らく大多数の人の想像を遥かに超えた、とんでもない映画だ。

大分の映画情報まるわかり「MOVIE-S!」

2009年02月15日

12人の怒れる男〜ロシアの今を浮き彫りにする〜

1957年公開のシドニールメット監督の出世作、アメリカ映画史上に燦然と輝く法廷ドラマの古典的名作がロシア映画としてリメイクされた。

冷戦時代、アメリカ映画をロシアでリメイクなどということはありえないことだったはずだ。

それが今、何故リメイクされたのか?

ロシアでのリメイクにどんな意味があるのか?

そんな疑問の答えを期待して観てみた。

もちろん、12人の陪審員が、1人の少年が起こした殺人事件を裁くという設定はオリジナルのまま。

違うのは舞台が現在のロシアで、被告の少年がチェチェン人ということ。

チェチェン人の少年が養父であるロシア人を殺した事件。

有罪は確定的と思われ、12人全員が「有罪」で簡単に審議終了の予定だった。が。。。一人の男が「無罪」を主張し、あらためて審議し直すことになる。

その過程で、12人一人一人の「人生」が浮き彫りにされ、事件の詳細が見えてくるにつれ、次第に「無罪」に傾いていく者が増えていき。。。

ついに全員が「無罪」で確定するかに見えたが。。。

そこには、オリジナルとは異なる「切なく衝撃的なラスト」が待ち受けていた。

少年の背負わされた「現実」の前に、男たちはどのような結論を導き出すのだろうか?

ロシアの「恥部」といわれ、これまでほとんど報道されてこなかった「チェチェン紛争」の「真実」。

その「恥部」にメスを入れることこそが、このリメイクの意図するものだったのだ。

オリジナルの設定のみをいただいて、全く別の時代に、全く別の世界で、「ロシアの今」を鋭く描きながら、オリジナルに勝るとも劣らない傑作が生み出された。

リメイクとはこうありたいものだ。

これはアカデミー外国語映画賞にノミネートされるのも頷ける傑作だと思う。

三谷幸喜のパロディ「12人の優しい日本人」も、もし日本に陪審員制度があったらという設定の傑作だったが、今もし日本映画でこれを本気でリメイクするとしたらどんな映画になるだろうか?

今の日本が抱える問題とは?日本の現実が浮き彫りにされる傑作になりえるだろうか?

周防正行監督辺りに本気で取り組んでもらいたいものだ。

2009年02月09日

20世紀少年 第2章/最後の希望〜中継ぎの宿命〜

20世紀少年、待望の第2章。

壮大な物語の真ん中部分にあたる、2015年の世界。

謎の教団「ともだち」は、世界制覇を遂げていた。

だが、本当の恐怖はまだこれからだった。

「しんよげんのしょ」の存在が明らかになったのだ。

「2015年、新宿の教会で、救世主は何ものかに暗殺される」

救世主とは誰なのか?

「ともだち」の正体は?

叔父・ケンジの遺志を継ぐ「遠藤カンナ」は、ケンジの幼馴染みの力を借り、悪の組織「ともだち」に敢然と立ち向かっていく。

そして「運命の日」。暗殺されるのは誰か?

カンナたちは世界を救うことが出来るのか?

原作を読んでいない人は、多分どんな話か分からないだろう。

さらに第1章を観ずに第2章を観たら尚更意味不明だろう。

そうでなくても複雑に絡み合ったストーリー展開なので、きっちり「予習」をしてから観た方がいいと思う。

第2章の主人公は「カンナ」。

誰が演じるか?もっとも注目を集めたキャスティングだろう。

結果、この「平愛梨」、カンナに生き写しだった。

「目ヂカラ」がある。物語を牽引していけるだけの魅力があると思う。

芸能界引退を考えていたグラビアアイドルが、起死回生で掴んだビッグな役だった。まさに彼女に取って「最後の希望」がこの映画だったわけだ。

映画の出来は、相変わらずノンストップであっという間に2時間半突っ走る「ロックンロール」な映画になっている。

ただ三部作という構成上、野球で言えば「先発」「中継ぎ」「押さえ」の「中継ぎ」のような中途半端な印象は拭えない。

あまり山場を作らず、0点に抑えて当たり前の「中継ぎ」。

「先発」「押さえ」の投手に比べて、どうしても印象が薄い「宿命」なのだ。

かといって「中継ぎ」がいなければゲームは成立しない。

単独で評価しづらいのが今作だが、3部作通しで観た時、橋渡しとしての役目は立派に果たしたと言える作品だろう。

いつになく、こんな意味不明な評価になって申し訳ないが、原作ファンなら充分に満足出来る出来だとは思う。

くれぐれも原作も読まず、第1章も観ずに、これを観て、「訳わかんない」の評価を下さないようお気をつけ下さい。

2009年02月06日

その土曜日、7時58分〜銃容認社会の怖さ〜

名匠シドニールメット監督84歳の新作「その土曜日、7時58分」

舞台はニューヨーク、一見誰もがうらやむ優雅な暮らしをしていた会計士アンディは、離婚し娘の養育費も払えない弟ハンクに、禁断の企てを持ちかける。

それは実の両親が営む宝石店への強盗計画だった。

強奪した宝石は保険に入っている為、誰も困らない完璧な計画のはずだった。

そしてその決行の日、土曜日、7時58分。

3発の銃弾が店に鳴り響いた。

たったひとつの誤算を引き金に、事態は最悪の結末へと転がり堕ちていく。

次々にあらわになっていく「家族」の真実。

急速に追いつめられて行く二人の運命は。。。

ミステリー風味の人間ドラマ。

なのでくわしくは書けませんが、強盗計画の破綻をきっかけに、家族の秘密が次々と暴かれて行く様は、超一級のミステリーと言っても過言ではありません。

84歳にしてこの完成度、さすが並の監督ではありませんでした。

それにしても、いつも思うのは「たった1発の銃弾が運命を変えてしまう」銃容認社会の怖さ。

最近のアメリカがおかしくなっているのは、さすがにもう誰の目にも明らかだと思いますが、やはり絶対にNOと言わなければいけないのは、「銃容認社会アメリカ」の「護身の為なら銃を持ってもいい」という「習慣」です。

アメリカにシンパシーを感じ、アメリカのファッションやカルチャーに影響を受けるのもいいですが、この間違った「習慣」だけは、絶対に真似して欲しくない。日本に入って来て欲しくない「習慣」です。

これだけ無差別殺人など凶悪犯罪が増えて来ると、日本もそうは言ってられなくなるのかもしれません。

ただ、日本にはまだ「銃」が少ないので、このくらいで済んでいるという見方も出来ますね。

2009年02月04日

007/慰めの報酬〜新生ボンドが無くしたモノ〜

新生ボンド、ダニエル・クレイグの2作目。

前作「カジノロワイヤル」の続編。

前作からボンド役が変わるにあたって、それまでと大きく変わった点が、リアリズムの追求だった。

脚本を社会派ドラマに定評のあるポールハギスを起用したのが、大きな変更点だと思うが、狙い通り、悩み苦しむ泥臭い生身のボンドを生み出すことに成功したと言えるだろう。

そして今回の2作目も、そのままのボンドが登場する。

敏捷で高い身体能力を持ち、冷静沈着、冷酷非情な新生ボンドは、ダニエル・クレイグのキャラとも合って、新たなファンを獲得しただろう。

確かにこんなボンドもありだろう。

でも、なにかちょっと違う。

この違和感はなんだろうと考えてみる。

それは、自分がジェームズボンドに抱いて来た「英国紳士」のイメージとの「ズレ」なのだ。

特に初代のコネリー・ボンドには「それ」があった。

「それ」とは、一言で言えば「洒落っ気」だろうか?

例えばこんなシーン。

ボンドが留守の間に敵の情婦が忍び込み、バスタブに浸かっている。

それを見つけるボンド。

女がバスタブから出ようと「何か身に付けるものを取ってくださる?」と頼むと、ボンドは彼女が脱いでいた「サンダル」を拾い上げて渡そうとする。

またはこんなシーン。

部屋に忍び込んでいた敵に襲われ格闘になり、ボンド危機一髪。

機転を利かせて、部屋にあった「花瓶」で敵を殴り倒す。

その後何事も無かったようにネクタイを直し、割れた花瓶をデスクに置いて、ついでに花も差し直す。

といったシーンに見られる「洒落っ気」や「茶目っ気」

「センスオブユーモア」

それこそ、自分が憧れの「英国紳士」に抱く粋なイメージだった。

その部分がクレイグ・ボンドでは影を潜めてしまった。

そんな「洒落っ気」はリアリティがないと判断されたのだろうか?

冷静沈着、感情を抑えて、無口で、人前では笑顔も見せないボンド。

言ってみれば「ボンドがドイツ人になってしまった」ような感じだ。

まぁこの2作は、ボンドが一流の諜報部員になるまでの成長過程なので、そんな「余裕」はないとも取れる。

次回3作目で、そんな「余裕」が出て、真の英国紳士な諜報部員になれているかどうか、見物だ。

2009年02月03日

BOBBY〜アメリカの光と影〜

「BOBBY 」とは、ロバートFケネディの愛称。

1968年、ロサンゼルスのアンバサダー・ホテルで暗殺された、ロバート・F・ケネディ上院議員。次期大統領として国民の希望の星だったボビィ。この映画は、暗殺当日、ホテルに居合わせた22名の人間模様を描いた作品である。

退職した老ドアマン、不倫している支配人とその美容師の妻、ベトナム行きから逃れるために結婚式を挙げるカップル、ドジャースの歴史的試合のチケットを手に入れたメキシコ人ウェイター、LSDでトリップするボランティアスタッフの若者たち、アル中の落ちぶれた歌手、22人の様々な人生が交錯し、それぞれの喜びや苦悩が浮かび上る。それらの登場人物を、アンソニーホプキンス、ハリーベラフォンテ、シャロンストーン、デミムーア、マーティンシーン、ヘレンハント、イライジャウッドといった超豪華な顔ぶれが演じる。

いわゆる「グランドホテル形式」の作品だが、実話が元になっているだけに、クライマックスの「その瞬間」に向かって緊張感のある展開を見せる。

彼らの思いがアメリカの希望の星、ロバートケネディの登場によって最高潮に達した時、あってはならない悲劇が起きる。

当時の映像も交えた衝撃のクライマックスにより、この作品を単なる市井の人々の人間ドラマで終わらせないメッセージ性の強い作品にまで昇華させている。

最も心に強く残るのは、クライマックスの銃撃後の混乱の映像に被せられるロバート本人の当時の肉声スピーチだ。死の二ヶ月前の「暴力終結」を提唱したスピーチ。その全文を書き出してみた。

アメリカでの心ない暴力について。

暴力は国の名誉を汚し、人々の命を奪います。

それは人種に関係ありません。

暴力の犠牲者は黒人、白人、富者、貧者、若者、老人、有名、無名。

何よりもまず彼らは人間だと言うこと。

誰かに愛され必要とされた人間なのです。

誰であろうと、どこで暮らそうと、どんな職業であろうと、犠牲者になり得ます。無分別な残虐行為に苦しむのです。

それなのに今も尚、暴力は私たちのこの国で続いています。なぜでしょう?

暴力は何を成し遂げたでしょう?何を創り出したでしょう?

アメリカ人の命が別のアメリカ人により不必要に奪われる。

それが法の名の下であろうと、法に背くものであろうと、

一人または集団によって、冷酷に計算して、または激情に駆られて、

暴力的攻撃によって、または応酬によって、

一人の人間が苦労して自分や子どものために織り上げた生活や人生が暴力で引き裂かれる。

暴力はすなわち国家の品位を貶めることです。

それなのに私たちは暴力の増長を容認する。

暴力は私たちの人間性や文明社会を無視しているのに、私たちは力を誇る者や力を行使する者を安易に賛美する。

自分の人生を築くためなら他者の夢さえ打ち砕く者を私たちはあまりにも安易に許してしまう。

でもこれだけは確かです。

暴力は暴力を生み、抑圧は報復を生みます。

社会全体を浄化することによってしか、私たちの心から病巣を取り除けません。

あなたが誰かに人を憎み恐れろと教えたり、その肌の色や信仰や考え方や行動によって劣っていると教えたり、あなたと異なる者があなたの自由を侵害し、仕事を奪い、家族を脅かすと教えれば、あなたもまた他者に対して同胞ではなく敵として映るのです。

協調ではなく力によって征服し、従属させ支配すべき相手として、やがて私たちは同胞をよそ者としてみるようになる。

同じ街にいながら共同体を分かち合わぬ者。

同じ場所に暮らしながら同じ目標を持たぬ者として、共通するものは恐れとお互いから遠ざかりたいという願望。

考え方の違いを武力で解決しようという衝動だけ。

地上での私たちの人生はあまりに短く、なすべき仕事はあまりに多いのです。

これ以上暴力を私たちの国ではびこらせないために。

暴力は政策や決議では追放出来ません。

私たちが一瞬でも思い出すことが大切なのです。

共に暮らす人々は皆同胞であることを。

彼らも私たちと同じように短い人生を生き、与えられた命を最期まで生き抜きたいと願っているのです。

目的を持ち、幸せに満ち足りた達成感のある人生を送ろうと。

共通の運命を生きる絆は必ずや、共通の目的を持つ絆は必ずや、私たちに何かを教えてくれるはずです。必ずや私たちは学ぶでしょう。

周りの人々を仲間として見るようになるはずです。

そして努力し始めるでしょう。

お互いの敵意をなくし。お互いの心の中で再び同胞となるために。

このスピーチの二ヶ月後に本人が心ない暴力の前に希望に満ちた人生を断ち切られてしまうとは。。。

歴史に「if」はない。と言うが、もしJFKが、弟のロバートが凶弾に倒れていなかったら、アメリカという国は変わっていただろうか?

映画の中のスピーチのシーンで、「思いやりのある国」を目指すと言っていたのがとても印象に残った。

今、この映画が作られ、このスピーチが引用された「意味」を考えなければいけないと思う。

2009年02月02日

ザ・フォール/落下の王国〜映画とCMの違い〜

CMディレクター出身のターセムという監督が構想26年、撮影に4年を費やしたという作品だ。

1915年、映画のスタントマンをする主人公ロイは、落馬事故で両足を骨折し入院する。その病院で、同じく木から落ちて左腕を骨折した少女・アレクサンドリアと出会う。

職を失い、恋人も奪われたロイは自暴自棄になり自殺を考える。

そしてベッドに寝たきりの彼は、少女を手なずけ、自殺の為の薬を取って来させようと企て、彼女に架空の物語を話して聞かせ、次第に親しくなっていく。その物語は、5人の勇者が権力者に復讐する為の旅に出る、壮大なファンタジーだった。

物語に引き込まれるアレクサンドリア。

次々と倒されていく勇者達。

物語の主人公にも現実のロイと同じ最後の時が迫ろうとしていた。

その時、主人公に感情移入したアレクサンドリアは。。。

兎に角、宣伝文句通り、「色彩の鮮やかさ、映像美の美しさ」に息をのむ。

世界24カ国以上、13カ所の世界遺産でロケーションしたと言う映像の美しさは圧巻だ。

それに加えて、日本人デザイナー、石岡瑛子の衣装デザインが素晴らしい。

役者より衣装が主役といってもいいほどの素晴らしさだ。

CMディレクターらしい1カット1カット、グラフィカルなアートを観るようなこだわりの映像。

偶然だが「パコと魔法の絵本」にちょっと設定が似ている。

しかも監督はどちらもCMディレクター出身。

自分はずっとCM業界で、そのたった15秒にこだわった丹念な映像作りの現場を体験して来ながら、この密度で映画を作ったらどんなスゴい映画が出来るだろうと思って来た。

その思いを現実にした監督の筆頭が、リドリースコット監督だった。

そして、この作品のターセム監督や、日本の中島哲也監督も、それを実現した監督だろう。

が、しかし、映画とCMには決定的な違いがある。

「長編小説」と「俳句」ほどの違いだろう。

撮影の手順、編集、音楽など基本的な作業は同じだが、最も大きな違いは「脚本」の存在だ。

どんなに素晴らしい映像を見せられようとも、脚本がつまらなければ、それはつまらない映画になってしまう。

そうやって失敗した異業種監督もまた少なくない。

この作品も映像美は絶賛に値するが、導入以後のストリー展開の単調さが欠点と言わざるを得ない。導入部とエンディングは悪くないだけに、途中にもう少し二転三転する起伏を付けて欲しかったと思う。

その点が残念な作品だった。

2009年01月30日

奈緒子〜駅伝が教えてくれるモノ〜

高校の駅伝部を描いたスポ根ドラマである。

長崎県波切島。喘息の療養中に両親とともに海釣りに出た小学6年の奈緒子は、誤って海に落ちてしまう。奈緒子を助けたのは雄介の父、壱岐健介だったが、健介の方が命を落としてしまう.それから数年後「日本海の疾風」と呼ばれる天才ランナーに成長した雄介は偶然、東京の高校生陸上大会で奈緒子と再会するが、ふたりの時間はあの時のまま、止まったままだった.そんなふたりの複雑な背景を知った波切島高校陸上部の監督、西浦は夏の合宿の間だけ、奈緒子を陸上部のマネージャーとして招く。こうして奈緒子と雄介、陸上部員たちの忘れられない暑い夏の日々が始まる。高校駅伝長崎県代表を目指す地獄のような特訓。その裏には西浦監督のある事情があった。

奈緒子役に上野樹里、雄介役に三浦春馬、二人を見守る西浦監督役に笑福亭鶴瓶。

特に三浦春馬のひたむきさがいい。とにかく走る走る。

駅伝部の7人もマネージャーの上野樹里も全員がみんな本気で走っている。

その本気さがいい。

駅伝というスポーツ自体、箱根駅伝を例に挙げるまでもなく、1本の襷を全員で繋いで行くという単純だが過酷で劇的なスポーツである。その駅伝の素晴らしさがストレートに伝わってくる映画である。

主役の雄介だけでなく補欠の1年生にまでひとりひとりのドラマがある。そのドラマが繋がって行き、最後の最後の劇的なゴールが訪れる。

これは人の一生にも似ている。

人は決して一人では生きて行けない。

様々な人の人生と繋がり、励まし合い、助け合いながら、それぞれがそれぞれのゴールを目指す。

平坦な道だけでなく上り坂あり、下り坂あり。

どんなに困難な道のりでも決して途中で走ることを止めてはいけない。

何のために走るのか?その答えは、何のために生きるのか?と同じだ。

高校生たちのまばゆいばかりの生命力に嫉妬しながら、いつしか胸の中に「熱いモノ」が込み上げてくる。

新たな生きる力が沸々と湧いてくる。

そしてラストは、号泣必至である。

何でもいい。まだ遅くない。ひたむきになれるものを見つけよう。

「ロッキー」も教えてくれる。「心は年を取らない」ことを。 続きを読む

2009年01月29日

「靖国」〜あの戦争をどう捉えるか〜

話題のドキュメンタリー「靖国」。

各地で上映禁止騒動の起きたいわくつきの映画だ。

どんな映画なのか?公式サイトから引用してみた。

日常は平穏そのもののだが、毎年8月15日になると、そこは奇妙な祝祭的空間に変貌する。 旧日本軍の軍服を着て「天皇陛下万歳」と猛々しく叫ぶ人たち、的外れな主張を述べ立て星条旗を掲げるアメリカ人、 境内で催された追悼集会に抗議し参列者に袋叩きにされる若者、日本政府に「勝手に合祀された魂を返せ」と迫る台湾や韓国の遺族たち。

小泉総理の参拝時のコメントや追悼集会での石原都知事のあいさつなども盛り込まれながら、狂乱の様相を呈する靖国神社の10年にわたる記録映像から構成されたドキュメンタリーである。

そしてこの狂騒とは別に「靖国刀」の鋳造を黙々と再現してみせる現役最後の刀匠の姿が象徴的にインサートされる。

「靖国刀」を「ご神体」とする靖国神社の本質、精神性に迫ろうという意図だろう。だが南京大虐殺時の二人の日本軍将校による「百人斬り事件」と「靖国刀」を結びつけようとする監督の思惑は、黙して語らぬ刀匠の前に、物の見事に外れてしまう。

大分での上映時はすでにマスコミが取り上げなくなったせいか、なんの混乱もなく平静に行われていた。

そもそも、「靖国」賛成でも反対でもないニュートラルな描き方をしているこの作品に、どちら側かがクレームをつける事自体おかしなことだったのではと思う。

どちらにも偏っていないだけに、押しつけではなく観た者に「考えさせる」作品になっていると思う。

つまり「歴史認識をどう捉えるか?」である。

賛成、反対の「分岐点」は一言で言えば、先の戦争を「侵略戦争」と捉えるか「自衛のための戦争」と捉えるかにかかっている。

勿論そんな簡単な二者択一で済む問題ではないが、両者の言い分の違いはそこであり、「侵略戦争の指揮を執った戦犯」も「国のため家族のために散っていった英霊」も一緒に「合祀」されていることが最大の問題なのである。

そもそもあの戦争は、日本が中国を始めとするアジアの国々を植民地にするための「侵略戦争」だったのだろうか?

あるいは、アジア諸国を欧米列強の植民地支配から解放するための「聖戦」だったのだろうか?

教科書ではどのように教えていただろうか?

その答えをこの国は明確に意思表示して来なかった。

その曖昧な姿勢が戦後60年以上経った今も「靖国問題」の根っこの部分として残されたのだ。

アジア諸国に謝罪する時は「侵略戦争」として詫び、戦没者を慰霊するときは「自衛戦争」として追悼する。その両方を使い分けながらその場しのぎの対応をしてきたと言ってもいいだろう。

では「真実」はどこにあるのか?

日清日露戦争の勝利で得た満州の利権を更に拡大しようとした関東軍の暴走。それを止められなかった政府、国民。

自分たちは植民地支配していながら、日本のそれを許さなかった欧米の反発による経済制裁。

その結果行き詰まった日本はアメリカに宣戦布告せざるを得なくなり、太平洋戦争が始まる。

当初は真珠湾の成功に沸き立ち、大いに戦意高揚する日本。

大東亜共栄圏、アジアの解放はこの頃、あと付けで作られたスローガンだろう。

しかし喜びもつかの間、やがて圧倒的な戦力の差で、ジリジリと追いつめられていく日本。

ついには制空権も握られ、国家存亡の危機を迎え、無謀とも言える特攻作戦に踏み切る。

敗色濃厚なこの時期は、まさに国を守るための戦いだっただろう。

ごく簡単に書けば、このような流れになり、侵略にはじまり自衛で終わった戦争だったと言えるのではないだろうか。

勿論、これは自分の歴史認識であって、一人一人世代によっても認識は違うだろう。

教科書にどう書いていたかは、この際重要ではない。

日本人ひとりひとりが歴史から目を背けたり、無関心になることなく、自分自身のやり方で歴史と向き合い、真実を知ろうとすること。

その姿勢こそが重要なのだ。

もの言わぬ「靖国刀」が語るのは、「凛とした崇高な精神(刀)を持つ者ほど、決してそれを抜くことはない」ということだ。

そこに日本人の日本人ならではの「平和思想」が宿るのではないだろうか?

映画は、夜の靖国神社の空撮からゆっくりとトラックバックしながら、華やかな東京の街の夜景へと変わる。

この繁栄は誰のお陰か。このままで日本はいいのか。そんな問いかけを胸に響かせながら静かに幕を閉じる。

考えるきっかけを与えてくれる作品として、非常によく出来た作品だと思う。

何はともあれ、まずは観て、各々が考えることだ。

2009年01月28日

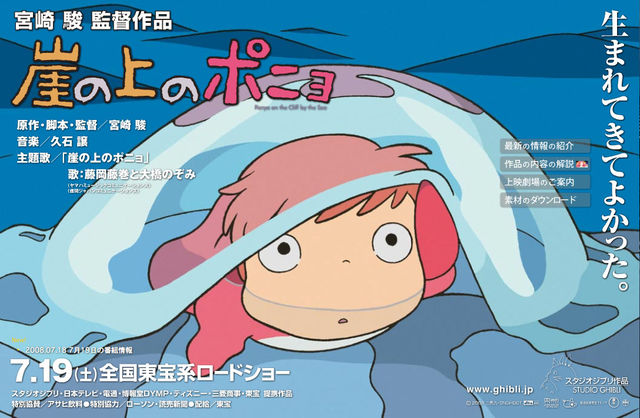

崖の上のポニョ〜原点回帰〜

テーマはズバリ「原点回帰」

CG全盛のアニメ界で、あえて手描きアニメにこだわってみたのが、この作品の最大のテーマでしょう。

アニメとは本来、人が手で描いた「絵」が「命」を吹き込まれて「動く」ことの不思議さ、面白さが最大の魅力でした。

自分等の世代のアニメ体験はおそらく昭和30〜40年代の当時「東映動画」と呼ばれていた一連の劇場アニメが最初でしょう。

「少年猿飛佐助」「西遊記」「シンドバッドの冒険」「わんぱく王子の大蛇退治」「わんわん忠臣蔵」etc

特に「わんぱく王子」の極彩色な八岐大蛇が、剣で倒される瞬間色を変えるという演出は子ども心に強烈な印象が残りました。アニメ原体験と言っていいでしょう。宮崎駿監督のキャリアの出発点もこの「東映動画」でした。

その後、数々のディズニーアニメに出会い、自分は今でも手描きアニメの最高峰はディズニーの「ファンタジア」だと思ってます。

テレビでは「鉄腕アトム」に始まるテレビアニメを貪るように観て来ました。戦後の第一期アニメ世代が自分たちの世代です。

30年代以降の日本のアニメの発達を肌で感じ、間近に観て来た自分にとって、最近の宮崎アニメの爆発的人気は喜ばしいことではありながら、どこかアニメの本道から逸れて来ているのではと言う危惧も感じていました。

技術の進歩と同時にリアリティーを追求し、表現出来ないことはない!と思えるまで進化を遂げたアニメ表現。

その結果、アニメがどんどん人の手を離れて行っているのではないかと言う危惧。宮崎監督もそれを感じていたがゆえの答えが、今回の「ポニョ」なのではないでしょうか?

賛否両論あるようですが、否定派は「より深遠なテーマ」「より高い技術レベル」「より刺激的な演出」を求めた結果、物足りなさを感じる人たちでしょう。宮崎ブランドに「もっと」を求めるのは当然でしょう。しかし宮崎監督はあえて「進化」を選ばず「退化」させることで、アニメ本来の魅力をもう一度掘り起こそうと試みました。

「ポニョ」には忘れていた「人の手のぬくもりや優しさ」があります。

フリーハンドで描かれた線から生み出される素朴なキャラクターや、大波、嵐の海の表現。アニメ表現で最も難しいと言われる「火と水」の表現。ハウルで火を描き、ポニョでは水を描く。人の手で嵐を描く。そのことの面白さ、驚き。これぞ原点。リアルな嵐ではない不思議な嵐。そこには、子どもたちに「不思議」を楽しんでもらいたいと言う願いが込められています。

ストーリー上でも「魚が人間の子になる」という「不思議」をいとも簡単に受け入れる母親の姿勢に、大人たちも今一度子どもに還って「不思議」を信じてみようというメッセージが込められています。

そうアニメの「原点回帰」と同じく、大人も子どももすべての人間が「原点回帰」しようというメッセージが込められているのです。

人を好きになるとはどういうことか?

人を好きになるきっかけ。好きになった後の高揚感。好きな人を守ってあげたいと思うまっすぐな気持ち。ポニョと宗介の関係にそんな「好き」の原点を見ることが出来ます。二人の何気ないやり取りに胸が熱くなります。

もう一度誰かを「好き」になってみよう。

それが今の日本の閉塞状況、非常事態を打破する手だてになるのではないかと思わせてくれます。

「ポニョ、宗介、好き」

見終わった後、5歳の娘がこのセリフを繰り返し喋ってくれていたので、なんだかうれしくなりました。

2009年01月27日

レッドクリフ〜男が漢であった時代〜

日本人にもお馴染みの古典「三国志」の中の「赤壁の戦い」にスポットを当てた超大作だ。

監督は香港からハリウッドに進出し、大成功を収めたジョンウー。

母国中国での凱旋作品ということもあって、気合いの入り方は半端ではない。

100億の制作費でも足りず、私費10億円を追加出資したほどだ。

超大作の名に恥じない、数ある過去の歴史大作中、白眉の出来だ。

豪華なキャストの中でも、呉の司令官、周瑜役の「トニー・レオン」がいい。人望篤く文武両道のカリスマ、周瑜を見事に魅力的に演じている。

そしてその妻、絶世の美女・小喬役の「リン・チーリン」が、とにかく息を呑むほどに美しい。小喬を我がものにする為に、一人の女の為に80万の兵を率いて戦を起こすというのもうなずけるほどの美しさだ。

更に天才軍師・諸葛孔明を演じる「金城武」。

日本人が孔明を演じるとは、なんと素晴らしい光栄な事か。

他にも、威厳ある曹操、民を思う劉備の両君主や、劉備軍の三武将、趙雲、張飛、関羽らの英雄豪傑などがアクション派監督ジョンウー演出の元、スクリーン狭しと大活躍する。

80万の曹操軍を迎え撃つ5万の劉備・孫権の同盟軍。

圧倒的に不利な戦況の中、彼らは知力を尽くしていかに戦ったか。

そこがこの映画の一番の見所である。

様々な陣形を見事なスケールで克明に再現した脅威の映像は圧巻だ。

また戦の間に挿入される様々なエピソードも「将とはどうあるべきか」「人格とは」「命とは」「戦さとは」など様々な示唆に富んでおり、とてもためになる。

論語もそうだが、三国志にまつわる故事成語にも、現代人こそ学ばなければならない教えが沢山ある。諸葛孔明の教えは今尚その輝きは色褪せない。

男は勇敢に戦い、女も凛として美しく生きた時代。歴史、戦記、ヒーロー、そして恋愛、様々な要素が盛り込まれた、必見の一大スペクタクルエンターテイメントである。 続きを読む

2009年01月23日

犯人に告ぐ〜マスコミ報道の功罪〜

雫井脩平原作のベストセラー待望の映画化「犯人に告ぐ」

日本中を震撼させた児童連続殺害事件。BADMANと名乗る犯人はテレビに脅迫状を送りつけるが、3件目の犯行後表舞台から姿を消す。行き詰まった警察は、捜査責任者をテレビに出演させ、犯人に直接呼びかける。かつてない大胆な「劇場型捜査」の幕が切って落とされた。容疑者はテレビの前の1億3千万人。犯人を挑発する刑事の言葉に日本中は騒然となり、マスコミ、警察、それぞれの思惑が絡まりながら、犯人を追いつめていくが・・・

6年前、誘拐事件で犯人逮捕に失敗し人質の子どもを殺された経験を持つ担当刑事・巻島に豊川悦司。ストイックな信念の男を熱演している。

刑事VS姿なき殺人犯という構図の作品といえば、真っ先に「セブン」や「羊たちの沈黙」が思い浮かぶ。韓国映画にも「カル」や「殺人の追憶」などの秀作がある。日本で言えばかの黒沢監督の「天国と地獄」が挙げられるだろうが

この作品はそれら過去の名作と肩を並べるほどの出来だと言っていいだろう。

なにより原作のアイディアが素晴らしい。マスコミ主導の時代の空気を見事に捉えている。テレビ局同士の醜い視聴率争い、警察内部の手柄の奪い合い、理由なき犯人の狂気、現代社会が抱える問題をえぐり出した見事に重厚な「社会派ミステリー」である。

昨今のマスコミの節操のなさ、横暴ぶりは目に余るモノがあるが、この映画の中のテレビ局のあり方にその醜さが描き出されている。当初、話題性と捜査協力という大義名分のみで捜査担当者を出演させ当たり障りのない進行をしていた局側だが、巻島が事前打ち合わせを無視して、いきなりカメラ目線で犯人を挑発しはじめた途端、慌てふためいて視聴者に謝罪。巻島は厳重注意されるのだが、驚異的な視聴率を叩き出したと知るや、手のひらを返したように巻島を持ち上げ、ヒーローに祭り上げる。更に番組宛に犯人からの手紙が届き、ますます加熱していく報道合戦の中、巻島を妬んだ警察上層部の人間が彼を貶める裏情報をねつ造し他局にリークする。フィクションではあるがこれと同じようなことは現実に行われている。話題の人物を登場させヒーローに祭り上げたかと思うと、ある日突然手のひらを返したようにバッシングの嵐を浴びせる。そのどちらもが視聴者の興味をそそり視聴率をアップさせる。何度そのような醜い行いを繰り返してきたことか。

映画の中で逆にテレビの功績と言える場面もある。犯人の居住地が特定され、捜査陣がローラー作戦で 住民の掌紋照合を行う時、番組内で捜査協力を呼びかけたお陰で非常にスムーズに事が運ぶのである。

これはマスコミ効果が発揮された例と言っていいだろう。しかし巻島の狙いは捜査をスムーズに運ぶ事ではなく…ここから先はネタバレになるので控えるが、実に巧みにマスコミ効果を利用し犯人を追いつめて行くのである。

ミステリー映画の難しさは、小説のように「読み返せない」ことにある。

謎解きの部分で「?」を感じてもストーリーはどんどん進行してしまい、疑問を解決できないまま悶々と終わってしまうのだ。この作品が巧いのは、観客の謎解きの興味とストーリー進行のテンポが絶妙にマッチしており、観客は納得しながら登場人物たちと共に謎解きを楽しめる点にある。決して観客を置き去りにしていないのである。

ミステリー好きの方には特にお勧めの傑作である。

監督の瀧本智行監督は本作が監督第2作目らしいが、優秀な助監督時代を経験した人らしく、確かな演出力を感じた。次回作に期待出来る監督だと思う。

2009年01月20日

おくりびと〜日本人の死生観〜

納棺師という、あの世への旅立ちのお手伝いをする職業をモチーフにした、繊細で様式美に溢れた、日本人にしか描き得ない、日本映画の傑作です。

夢破れて田舎に帰って来た主人公がひょんなことから「納棺師」という職業に就くことになります。死体を扱う職業であることから、妻にも言えず毎日出社していきますが、ついにある日妻にバレ、「穢らわしい」の一言を残して妻は実家に。一度は辞めようとしたものの、次第に納棺師という仕事の魅力に引きつけられていく主人公。

そんなある日、昔なじみの近所の銭湯のおばさんが急死し、その納棺の儀を執り行なうことに。葬儀に駆けつけた妻が見たのは、美しい所作で黙々と納棺の儀を行う夫の姿だった。その神聖な姿に感動した妻はすべてを受け入れる。

そしてついに、主人公の生き別れた父の死の知らせが届き。。。

本木雅弘、広末涼子の夫婦が主演賞ものの演技を見せます。

特に本木は納棺師の所作を見事に美しく演じてみせてくれます。

慈しむように遺体に接するその姿に、日本人の様式美へのこだわり、死は終わりではなく旅立ちだとする死生観が見事に表現されているのです。

日本には昔から「穢れ」という概念があり、「死」は穢らわしいもの、「死」に関わる仕事は穢らわしい事とされてきました。

「穢れ」と言われてもピンと来ない人も、日本人が今だに食卓で「自分の箸」しか使わない事を不思議の思った事はありませんか?

実はそれが「穢れ意識」からくるものなのです。

そんな穢らわしい仕事を美しく崇高な儀式にまで高めて見せてくれるのが「納棺師」なのです。

この映画を観たら、誰もがこんな送られ方をしたい。そう思うことでしょう。

2009年01月19日

ザ・マジックアワー〜素晴らしき映画バカたち〜

今回は邦画第2位の「ザ・マジックアワー」の感想を。

映画館でこんなに笑ったのはいつ以来だろう。

「笑える度」の高さで言えば、三谷作品中最高!と言っていいだろう。

しかも題材は「映画の舞台裏」。

傑作にならないはずがない。

映画好きには溜まらない作品に仕上がった。

タイトルの「マジックアワー」からして、映画業界では有名な言葉。

映画人なら誰もが一度は撮ってみたいと思う、魅力的な時間帯である。

毎度お馴染みの計算され尽くしたシナリオ。ナイスなキャスティング。

音楽も「ピンクパンサー」あり「ゴッドファーザー」ありと楽しんで作っている。それに加えて、今回の主役は「美術」だ。

映画スタッフの中で「美術さん」が担当する業務は多岐に渡る。

セットなどの大道具はもちろん、拳銃などの小道具、描き割りや操演、火薬、クレーンなどの特機、雨降らし。などなど。

それら「裏方」の仕事ひとつひとつが、この映画では重要な役割を果たす「主役」なのだ。

映画は彼ら映画を愛するすべての「裏方」の影の努力があってはじめて完成する。そのことに、まず「舞台出身」の三谷監督自身が感動したのだろう。

そこから「愛すべきすべての映画バカたち」への讃歌として、この映画が生まれたのではないだろうか?

それゆえにこのような「映画愛」に溢れた作品になったのだと思う。

思えば、同じ舞台人「つかこうへい」の名作「蒲田行進曲」も「活動屋魂」を描いた「映画愛」溢れる作品だった。

パンフにあったエピソードをひとつ。

隅々までリアルに作り込まれた街のセットを前に、画面に映せなかった部分があったことを悔やんでいた三谷監督に、大道具スタッフの一人が「監督、フィルムには映らなくても、役者の目に映っているだけで、充分存在した意味があるんですよ。」これぞ職人の心意気ではないか。

映画の現場にはあらゆる人を引きつける不思議な魅力がある。

「本番」の声に現場に張りつめた空気が流れる。監督の「用意、スタート」の声が掛かり、すべてのスタッフ、キャストが神経を集中する。そして「カット」の声。一瞬の静寂の後「OK」の声。誰からともなく拍手が起こる。

撮影、その至福の時間こそが「マジックアワー」なのかもしれない。

2009年01月17日

実録・連合赤軍/あさま山荘への道程〜今の時代に何を問うのか〜

さて今日から、2008年度ベスト10の中からセレクトして感想を書いてみたいと思います。

まずは邦画ベスト1。

多分ご覧になった人ほとんどいないと思いますが、「実録・連合赤軍/あさま山荘への道程」

1972年2月、連合赤軍の学生たちによる「あさま山荘立てこもり」事件が起きた。日本人をテレビに釘付けにした「あさま山荘事件」は、知らない人がいないほど「有名」な事件である。

これまで警察側の視点でこの事件を描いた映画「突入せよ!あさま山荘事件」や、プロジェクトXのようなテレビはあったが、犯人側の視点で描かれたことはなかった。本作品の最大のポイントはそこにある。

しかも「あさま山荘事件」を描くだけでなく、タイトルにもある「そこに至る道程」をドキュメンタリータッチで「実録」として描いているのである。

もちろん登場人物もすべて実名である。

さてその「道程」だが、まず第一部は「60年安保」から始まる。

60年安保反対運動から始まり、学園紛争へと広がりを見せていく「学生運動」の波。「全学連」「全共闘」「革マル派」など聞き覚えのある言葉が次々に登場する。当時の学生たちがどのように運動に参加していったのかがよくわかる。特に印象的だったのが、後の赤軍派幹部、重信房子と連合赤軍兵士の一人、遠山美枝子の二人が大学の学費値上げ反対デモから運動に参加していることだ。そんなきっかけなら誰にでもありうると感じた。

やがて学生運動はゲバ棒にヘルメット、火炎瓶などお馴染みのスタイルが定着し、「革命」を旗印に過激さを増してくる。

警察襲撃や銃砲店襲撃、小包爆弾など、過激な「武力闘争」を進める中、次々と逮捕される幹部や国外逃亡を図る幹部たち。

そしてついに「赤軍派」を名乗るグループと「革命左派」グループが統合し「連合赤軍」が誕生する。彼らの目的は「武力による革命」の遂行。20名足らずのメンバーは、軍事訓練を目的に山ごもりを始める。

そしてここから、あの「総括」という名の凄惨な粛正、12名もの犠牲者を出した大量リンチ殺人へと繋がっていく。

「衝撃の問題作」という宣伝文句は、映画業界ではよく使われる文句だが、この作品を文字通りの「衝撃の問題作」たらしめているのは、中盤以降のこのシークエンスだろう。目を背けたくなるような凄惨な暴力シーンを克明に描いているのだ。彼らは何故仲間を死に至らしめたのか。革命の名の下に行われたリンチ殺人は何故、どのようにして行われたのか。ここを避けては「あさま山荘への道程」は描けない。ある者は嗚咽を漏らし、ある者は吐き気を催すかもしれない。しかし決して目をそらすことは出来ない。誰もが暗闇の中、スクリーンを凝視させられることになるだろう。

そしてついに山中のアジトを抜け出し、警察に追われた5人が「あさま山荘事件」を起こすに至るのである。

当時、自分は中学2年生。事件の記憶は充分にあるが、その背景など全く想像も及ばなかった。大学入学は更に5年後の1977年なので、学生運動は完全に終わりを告げていた。連合赤軍事件が決定的に終止符を打つことになったのだろう。完全に10年遅れて大学生になった自分たちの世代は、次の世代の「無気力、無感動、無責任の3無主義」ほどではないにせよ、社会に対する異議申し立ての姿勢はほとんど持っていなかったと思う。そんな自分たちには、彼らを否定する資格はない。かと言って肯定する気にもなれない。純粋に世の中を良くしようと言う「熱い想い」には共感出来るものの「武力による革命」という方法は明らかに間違っていたと言わざるを得ない。

しかし、そんな「常識的な感想」など寄せ付けない「強靭さ」がこの作品にはある。いきなり胸ぐらを掴まれて、「このままでいいのかお前は!このままでいいのかこの国は!」と叱責されているようなものである。

当時の若者たちが犯した愚かな犯罪。理想を掲げて行動した学生たちの純粋がゆえの狂気。どのような過程を経て事件は起こってしまったのか。それらを3時間たっぷり見せられた後、残されるのは「さぁお前はどうする?」という問いかけだ。当時を知る者も知らない者も、結局は自分自身に跳ね返ってくる問いかけなのだ。

「さぁ、お前はどうする?」 続きを読む

まずは邦画ベスト1。

多分ご覧になった人ほとんどいないと思いますが、「実録・連合赤軍/あさま山荘への道程」

1972年2月、連合赤軍の学生たちによる「あさま山荘立てこもり」事件が起きた。日本人をテレビに釘付けにした「あさま山荘事件」は、知らない人がいないほど「有名」な事件である。

これまで警察側の視点でこの事件を描いた映画「突入せよ!あさま山荘事件」や、プロジェクトXのようなテレビはあったが、犯人側の視点で描かれたことはなかった。本作品の最大のポイントはそこにある。

しかも「あさま山荘事件」を描くだけでなく、タイトルにもある「そこに至る道程」をドキュメンタリータッチで「実録」として描いているのである。

もちろん登場人物もすべて実名である。

さてその「道程」だが、まず第一部は「60年安保」から始まる。

60年安保反対運動から始まり、学園紛争へと広がりを見せていく「学生運動」の波。「全学連」「全共闘」「革マル派」など聞き覚えのある言葉が次々に登場する。当時の学生たちがどのように運動に参加していったのかがよくわかる。特に印象的だったのが、後の赤軍派幹部、重信房子と連合赤軍兵士の一人、遠山美枝子の二人が大学の学費値上げ反対デモから運動に参加していることだ。そんなきっかけなら誰にでもありうると感じた。

やがて学生運動はゲバ棒にヘルメット、火炎瓶などお馴染みのスタイルが定着し、「革命」を旗印に過激さを増してくる。

警察襲撃や銃砲店襲撃、小包爆弾など、過激な「武力闘争」を進める中、次々と逮捕される幹部や国外逃亡を図る幹部たち。

そしてついに「赤軍派」を名乗るグループと「革命左派」グループが統合し「連合赤軍」が誕生する。彼らの目的は「武力による革命」の遂行。20名足らずのメンバーは、軍事訓練を目的に山ごもりを始める。

そしてここから、あの「総括」という名の凄惨な粛正、12名もの犠牲者を出した大量リンチ殺人へと繋がっていく。

「衝撃の問題作」という宣伝文句は、映画業界ではよく使われる文句だが、この作品を文字通りの「衝撃の問題作」たらしめているのは、中盤以降のこのシークエンスだろう。目を背けたくなるような凄惨な暴力シーンを克明に描いているのだ。彼らは何故仲間を死に至らしめたのか。革命の名の下に行われたリンチ殺人は何故、どのようにして行われたのか。ここを避けては「あさま山荘への道程」は描けない。ある者は嗚咽を漏らし、ある者は吐き気を催すかもしれない。しかし決して目をそらすことは出来ない。誰もが暗闇の中、スクリーンを凝視させられることになるだろう。

そしてついに山中のアジトを抜け出し、警察に追われた5人が「あさま山荘事件」を起こすに至るのである。

当時、自分は中学2年生。事件の記憶は充分にあるが、その背景など全く想像も及ばなかった。大学入学は更に5年後の1977年なので、学生運動は完全に終わりを告げていた。連合赤軍事件が決定的に終止符を打つことになったのだろう。完全に10年遅れて大学生になった自分たちの世代は、次の世代の「無気力、無感動、無責任の3無主義」ほどではないにせよ、社会に対する異議申し立ての姿勢はほとんど持っていなかったと思う。そんな自分たちには、彼らを否定する資格はない。かと言って肯定する気にもなれない。純粋に世の中を良くしようと言う「熱い想い」には共感出来るものの「武力による革命」という方法は明らかに間違っていたと言わざるを得ない。

しかし、そんな「常識的な感想」など寄せ付けない「強靭さ」がこの作品にはある。いきなり胸ぐらを掴まれて、「このままでいいのかお前は!このままでいいのかこの国は!」と叱責されているようなものである。

当時の若者たちが犯した愚かな犯罪。理想を掲げて行動した学生たちの純粋がゆえの狂気。どのような過程を経て事件は起こってしまったのか。それらを3時間たっぷり見せられた後、残されるのは「さぁお前はどうする?」という問いかけだ。当時を知る者も知らない者も、結局は自分自身に跳ね返ってくる問いかけなのだ。

「さぁ、お前はどうする?」 続きを読む

2009年01月16日

2008年度劇場鑑賞映画マイベスト10/邦画篇

さて、邦画ベスト10の発表です。

10位 クライマーズ・ハイ(日航ジャンボ機墜落事件の実話)

実話ならではの臨場感・緊迫感が秀逸

9位 歓喜の歌(落語が元ネタの喜劇)

日本映画ならではの笑えて泣ける人情劇

8位 崖の上のポニョ(ご存じ宮崎アニメ)

原点回帰、手描きの温かさ再確認

7位 奈緒子(同名漫画の映画化)

上野樹里、三浦春馬主演の駅伝に賭けた高校生たちの爽やかな青春映画。

6位 犯人に告ぐ(犯罪ミステリー)

劇場型犯罪に挑む劇場型捜査。ミステリーの秀作。

5位 20世紀少年 第1章(堤幸彦監督作)

ファンには堪らない人気漫画の完全実写化。ここまで原作に忠実なのは稀。

4位 容疑者Xの献身(西谷弘監督作、福山雅治主演)

東野圭吾の原作を越えた(かもしれない)切ないミステリー。

さてベスト3は

3位 おくりびと(モントリオール世界映画祭でグランプリ受賞)

納棺師という馴染みのない職業にスポットを当て、人の死出の旅立ちを厳かな儀式として見せた、日本映画ならではの様式美に感動

2位 ザ・マジックアワー(三谷幸喜監督作)

三谷コメディーの最高傑作。例によってよく練られた脚本と、笑いのセンス。間違いなく大声で笑えます。

そして1位は。。。

今年はこれでした。

1位 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(鬼才・若松孝二監督、渾身の問題作)

後頭部をハンマーで殴られたような衝撃。こんな強烈な作品を作れる監督がまだ日本にもいた。

決して万人受けとは言えませんが、いきなり胸ぐらをつかまれるような、これほど考えさせられる日本映画は珍しい。

という結果でした。

DVDになるかどうかわかりませんが、興味のある方は是非、心して観て下さい。

もちろん、この10本、どれを観ても間違い無しですから、是非参考にして下さい。

今年は「ぐるりのこと」「闇の子供たち」「トウキョウソナタ」など、おそらくベスト10に入るであろう作品を見逃したのが残念です。

さて、今年はどんな映画に出会えるでしょう?

皆さんの2008年ベスト邦画はなんですか? 続きを読む

10位 クライマーズ・ハイ(日航ジャンボ機墜落事件の実話)

実話ならではの臨場感・緊迫感が秀逸

9位 歓喜の歌(落語が元ネタの喜劇)

日本映画ならではの笑えて泣ける人情劇

8位 崖の上のポニョ(ご存じ宮崎アニメ)

原点回帰、手描きの温かさ再確認

7位 奈緒子(同名漫画の映画化)

上野樹里、三浦春馬主演の駅伝に賭けた高校生たちの爽やかな青春映画。

6位 犯人に告ぐ(犯罪ミステリー)

劇場型犯罪に挑む劇場型捜査。ミステリーの秀作。

5位 20世紀少年 第1章(堤幸彦監督作)

ファンには堪らない人気漫画の完全実写化。ここまで原作に忠実なのは稀。

4位 容疑者Xの献身(西谷弘監督作、福山雅治主演)

東野圭吾の原作を越えた(かもしれない)切ないミステリー。

さてベスト3は

3位 おくりびと(モントリオール世界映画祭でグランプリ受賞)

納棺師という馴染みのない職業にスポットを当て、人の死出の旅立ちを厳かな儀式として見せた、日本映画ならではの様式美に感動

2位 ザ・マジックアワー(三谷幸喜監督作)

三谷コメディーの最高傑作。例によってよく練られた脚本と、笑いのセンス。間違いなく大声で笑えます。

そして1位は。。。

今年はこれでした。

1位 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(鬼才・若松孝二監督、渾身の問題作)

後頭部をハンマーで殴られたような衝撃。こんな強烈な作品を作れる監督がまだ日本にもいた。

決して万人受けとは言えませんが、いきなり胸ぐらをつかまれるような、これほど考えさせられる日本映画は珍しい。

という結果でした。

DVDになるかどうかわかりませんが、興味のある方は是非、心して観て下さい。

もちろん、この10本、どれを観ても間違い無しですから、是非参考にして下さい。

今年は「ぐるりのこと」「闇の子供たち」「トウキョウソナタ」など、おそらくベスト10に入るであろう作品を見逃したのが残念です。

さて、今年はどんな映画に出会えるでしょう?

皆さんの2008年ベスト邦画はなんですか? 続きを読む

2009年01月15日

2008年度劇場鑑賞映画マイベスト10/洋画篇

年を越してしまいましたが、記録として2008年度マイベスト10を書いておこうと思います。

まずは洋画から。劇場鑑賞作品は24本でした。

10位/テラビシアにかける橋(アメリカ、同名児童文学の映画化)

子どもたちの想像力の素晴らしさに泣けます

9位/落下の王国(インド、イギリス、アメリカ)

圧倒的な映像美

8位/つぐない(イギリス、ゴールデングローブ賞作品賞受賞作品)

切ないラブストーリーと運命のいたずら

7位/ダークナイト(「バットマン ビギンズ」の続編)

ジョーカーの狂気に圧倒される

6位/ミスト(アメリカ、フランクダラボン監督/スティーブンキング原作)

賛否両論の衝撃のラスト

5位/告発のとき(アメリカ、トミー・リー・ジョーンズ主演)

実話を元にした骨太な社会派ドラマ。ポールハギスの真骨頂。

4位/レッドクリフ Part I(日中合作、三国志演義の映画化)

圧倒的な映像世界。中国の底ヂカラ

そしてベスト3

3位/イースタン・プロミス(デヴィッドクローネンバーグ監督最新作)

アンダーグラウンドな世界を描かせたら、やっぱりクローネンバーグ

2位/ワールドオブライズ(リドリースコット監督最新作)

巨匠が真っ向から挑むアメリカCIAの悪行三昧告発映画

そしてベスト1は

1位/ノーカントリー(アメリカ、アカデミー作品賞・監督賞受賞作)

コーエン兄弟の不気味な緊張感溢れるサスペンス 。衝撃度ナンバー1。

という結果でした。

2008年の傾向としては、お気に入り監督の作品が上位に来て、その健在振りをアピールしてくれた事と、「衝撃」がキーワードになっている作品が多かった事です。

混沌とした世界情勢、アメリカの暴走が映画の中でも重要なテーマになってきている。そんな2008年度洋画マイベスト10でした。

結構「重い」作品が多いかも知れませんが、どれを観ても間違いない作品ですので、是非DVDレンタルの参考にして下さい。

では次回は邦画篇です。お楽しみに。 続きを読む

まずは洋画から。劇場鑑賞作品は24本でした。

10位/テラビシアにかける橋(アメリカ、同名児童文学の映画化)

子どもたちの想像力の素晴らしさに泣けます

9位/落下の王国(インド、イギリス、アメリカ)

圧倒的な映像美

8位/つぐない(イギリス、ゴールデングローブ賞作品賞受賞作品)

切ないラブストーリーと運命のいたずら

7位/ダークナイト(「バットマン ビギンズ」の続編)

ジョーカーの狂気に圧倒される

6位/ミスト(アメリカ、フランクダラボン監督/スティーブンキング原作)

賛否両論の衝撃のラスト

5位/告発のとき(アメリカ、トミー・リー・ジョーンズ主演)

実話を元にした骨太な社会派ドラマ。ポールハギスの真骨頂。

4位/レッドクリフ Part I(日中合作、三国志演義の映画化)

圧倒的な映像世界。中国の底ヂカラ

そしてベスト3

3位/イースタン・プロミス(デヴィッドクローネンバーグ監督最新作)

アンダーグラウンドな世界を描かせたら、やっぱりクローネンバーグ

2位/ワールドオブライズ(リドリースコット監督最新作)

巨匠が真っ向から挑むアメリカCIAの悪行三昧告発映画

そしてベスト1は

1位/ノーカントリー(アメリカ、アカデミー作品賞・監督賞受賞作)

コーエン兄弟の不気味な緊張感溢れるサスペンス 。衝撃度ナンバー1。

という結果でした。

2008年の傾向としては、お気に入り監督の作品が上位に来て、その健在振りをアピールしてくれた事と、「衝撃」がキーワードになっている作品が多かった事です。

混沌とした世界情勢、アメリカの暴走が映画の中でも重要なテーマになってきている。そんな2008年度洋画マイベスト10でした。

結構「重い」作品が多いかも知れませんが、どれを観ても間違いない作品ですので、是非DVDレンタルの参考にして下さい。

では次回は邦画篇です。お楽しみに。 続きを読む

2009年01月14日

「恋空」に見るモラル低下の怖さ

言わずと知れた10代〜20代に圧倒的に支持された「ケータイ小説」の映画化作品。

地元大分でロケが行われたこともあって、気にはなっていたのだが、いわゆるラブストリーに食指が動かず、未見のままだった。

それがたまたま年末にテレビでオンエアされていたのを観てしまった。

いた、まさに「観てしまった」ことをこれほど後悔した映画も珍しい。

ガッキー、三浦春馬には注目しているし、彼らの「出世作」なので、そこにも期待はしていた。

確かに新垣結衣は初々しく、どこまでも可憐だし、三浦春馬も金髪はいただけないが、その存在自体が美しいし、かっこいい。

だがしかし、この陳腐なストーリーはどうだろう。

ごく普通の純真な女子高生が、イケメン高校生と恋に堕ちる。

導入としてはごく普通だ。

が、そんな純真な娘が、簡単に彼のリードにカラダを委ね、「SEX」をして、「処女喪失」する。

まぁ高校生がSEXするのに別に目くじらは立てない

が、その純真な娘が、彼との中を嫉妬した女友達の差し金で、男達に「強姦」されてしまう!

なのにこれを綺麗な花畑でのシーンで、「強姦」のおぞましさを払拭してしまうという安易な演出。

警察にも届けず、事件にもならない「軽さ」。

更に、そんな純真な娘が、なにごともなかったかのように、再び彼を受け入れ、図書室で「SEX」した挙げ句、

彼の子どもを妊娠してしまう。

ここで、高校生同士が「SEX」するのに「避妊」しないという「非常識」に腹が立つ。

何が「男の優しさ」なのか、全くわかっていない。

「避妊」しないことが自分への「愛情」だとでも思っているのか!完全に勘違いしている。

妊娠させた男が責められる事もない。美嘉の親が責める事もないなど、父親なら特にありえない。

娘を傷物にされたと怒り狂ってしかるべきだろう。

更に産む事を決める二人だが、ひょんなことで「流産」してしまう。

その後、突然の別れを切り出し、美嘉の元を去るヒロ。

ここまでのストーリーは、どう見ても「男にもてあそばれたおバカな女子高生と無責任な男子高校生」の話でしかない。

どこで「涙を流せ」というのか?

その後、新たな彼が出来、平和に付き合い始める美嘉(男に流される典型的な意志薄弱女)だったが、ある日、ヒロが

自分の元を去った本当の理由を知らされる。

なんとヒロは末期がんに冒され、余命幾ばくもない事を知り、自ら美嘉の元を去ったのだ。

なんと安易な「お涙頂戴メロドラマ」な展開!

がんで死ねば、無責任な行いが帳消しになるというのか。

たかが安易な素人が書いた小説とも言えないような代物、笑い飛ばせば済むのかもしれないが、怖いのはこれを

「小中学生」も読んでいるという事だ。

こんな「SEX」や「強姦」や「妊娠」や「流産」をごく普通の女子高生が、ごく普通に経験してしまっている事実。

これが「普通」だと思ってしまう怖さ。モラルの低下が加速度的に進むのではないかと言う危惧。

こんなつまらない「ブーム」からモラルの低下が一気に加速してしまうのはよくあることだ。

思えば「売春」を「援助交際」と言い換えて、罪の意識を軽くしたり、結婚前の性交渉の末の「妊婦結婚」もいまや

「恥ずべきこと」ではなく、「さずかり婚」や「おめでた婚」などと、さも当たり前の「おめでたいこと」のように

なってしまっている。

人前での化粧も平気、キスも平気。このままいけば、そのうち人前でのセックスも平気になってしまうだろう。

問題意識を持たなければいけないのは、こんな小説を発行する出版社側の「大人たち」、こんな映画を作って公開する

「大人たち」の方だ。売れれば、客が入れば、若者に支持されていればなんでもいいのか?

これは「作り手」のモラルの問題でもあるのだ。 続きを読む

地元大分でロケが行われたこともあって、気にはなっていたのだが、いわゆるラブストリーに食指が動かず、未見のままだった。

それがたまたま年末にテレビでオンエアされていたのを観てしまった。

いた、まさに「観てしまった」ことをこれほど後悔した映画も珍しい。

ガッキー、三浦春馬には注目しているし、彼らの「出世作」なので、そこにも期待はしていた。

確かに新垣結衣は初々しく、どこまでも可憐だし、三浦春馬も金髪はいただけないが、その存在自体が美しいし、かっこいい。

だがしかし、この陳腐なストーリーはどうだろう。

ごく普通の純真な女子高生が、イケメン高校生と恋に堕ちる。

導入としてはごく普通だ。

が、そんな純真な娘が、簡単に彼のリードにカラダを委ね、「SEX」をして、「処女喪失」する。

まぁ高校生がSEXするのに別に目くじらは立てない

が、その純真な娘が、彼との中を嫉妬した女友達の差し金で、男達に「強姦」されてしまう!

なのにこれを綺麗な花畑でのシーンで、「強姦」のおぞましさを払拭してしまうという安易な演出。

警察にも届けず、事件にもならない「軽さ」。

更に、そんな純真な娘が、なにごともなかったかのように、再び彼を受け入れ、図書室で「SEX」した挙げ句、

彼の子どもを妊娠してしまう。

ここで、高校生同士が「SEX」するのに「避妊」しないという「非常識」に腹が立つ。

何が「男の優しさ」なのか、全くわかっていない。

「避妊」しないことが自分への「愛情」だとでも思っているのか!完全に勘違いしている。

妊娠させた男が責められる事もない。美嘉の親が責める事もないなど、父親なら特にありえない。

娘を傷物にされたと怒り狂ってしかるべきだろう。

更に産む事を決める二人だが、ひょんなことで「流産」してしまう。

その後、突然の別れを切り出し、美嘉の元を去るヒロ。

ここまでのストーリーは、どう見ても「男にもてあそばれたおバカな女子高生と無責任な男子高校生」の話でしかない。

どこで「涙を流せ」というのか?

その後、新たな彼が出来、平和に付き合い始める美嘉(男に流される典型的な意志薄弱女)だったが、ある日、ヒロが

自分の元を去った本当の理由を知らされる。

なんとヒロは末期がんに冒され、余命幾ばくもない事を知り、自ら美嘉の元を去ったのだ。

なんと安易な「お涙頂戴メロドラマ」な展開!

がんで死ねば、無責任な行いが帳消しになるというのか。

たかが安易な素人が書いた小説とも言えないような代物、笑い飛ばせば済むのかもしれないが、怖いのはこれを

「小中学生」も読んでいるという事だ。

こんな「SEX」や「強姦」や「妊娠」や「流産」をごく普通の女子高生が、ごく普通に経験してしまっている事実。

これが「普通」だと思ってしまう怖さ。モラルの低下が加速度的に進むのではないかと言う危惧。

こんなつまらない「ブーム」からモラルの低下が一気に加速してしまうのはよくあることだ。

思えば「売春」を「援助交際」と言い換えて、罪の意識を軽くしたり、結婚前の性交渉の末の「妊婦結婚」もいまや

「恥ずべきこと」ではなく、「さずかり婚」や「おめでた婚」などと、さも当たり前の「おめでたいこと」のように

なってしまっている。

人前での化粧も平気、キスも平気。このままいけば、そのうち人前でのセックスも平気になってしまうだろう。

問題意識を持たなければいけないのは、こんな小説を発行する出版社側の「大人たち」、こんな映画を作って公開する

「大人たち」の方だ。売れれば、客が入れば、若者に支持されていればなんでもいいのか?

これは「作り手」のモラルの問題でもあるのだ。 続きを読む