2009年01月30日

奈緒子〜駅伝が教えてくれるモノ〜

高校の駅伝部を描いたスポ根ドラマである。

長崎県波切島。喘息の療養中に両親とともに海釣りに出た小学6年の奈緒子は、誤って海に落ちてしまう。奈緒子を助けたのは雄介の父、壱岐健介だったが、健介の方が命を落としてしまう.それから数年後「日本海の疾風」と呼ばれる天才ランナーに成長した雄介は偶然、東京の高校生陸上大会で奈緒子と再会するが、ふたりの時間はあの時のまま、止まったままだった.そんなふたりの複雑な背景を知った波切島高校陸上部の監督、西浦は夏の合宿の間だけ、奈緒子を陸上部のマネージャーとして招く。こうして奈緒子と雄介、陸上部員たちの忘れられない暑い夏の日々が始まる。高校駅伝長崎県代表を目指す地獄のような特訓。その裏には西浦監督のある事情があった。

奈緒子役に上野樹里、雄介役に三浦春馬、二人を見守る西浦監督役に笑福亭鶴瓶。

特に三浦春馬のひたむきさがいい。とにかく走る走る。

駅伝部の7人もマネージャーの上野樹里も全員がみんな本気で走っている。

その本気さがいい。

駅伝というスポーツ自体、箱根駅伝を例に挙げるまでもなく、1本の襷を全員で繋いで行くという単純だが過酷で劇的なスポーツである。その駅伝の素晴らしさがストレートに伝わってくる映画である。

主役の雄介だけでなく補欠の1年生にまでひとりひとりのドラマがある。そのドラマが繋がって行き、最後の最後の劇的なゴールが訪れる。

これは人の一生にも似ている。

人は決して一人では生きて行けない。

様々な人の人生と繋がり、励まし合い、助け合いながら、それぞれがそれぞれのゴールを目指す。

平坦な道だけでなく上り坂あり、下り坂あり。

どんなに困難な道のりでも決して途中で走ることを止めてはいけない。

何のために走るのか?その答えは、何のために生きるのか?と同じだ。

高校生たちのまばゆいばかりの生命力に嫉妬しながら、いつしか胸の中に「熱いモノ」が込み上げてくる。

新たな生きる力が沸々と湧いてくる。

そしてラストは、号泣必至である。

何でもいい。まだ遅くない。ひたむきになれるものを見つけよう。

「ロッキー」も教えてくれる。「心は年を取らない」ことを。 続きを読む

2009年01月29日

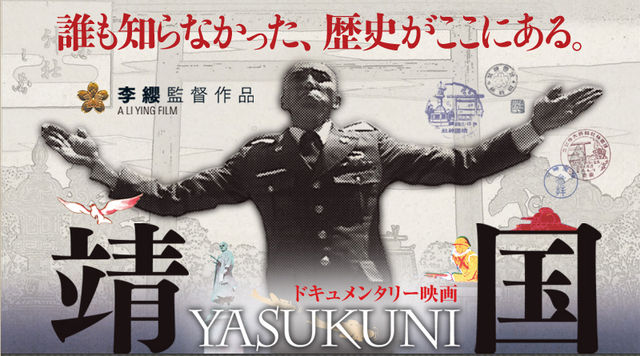

「靖国」〜あの戦争をどう捉えるか〜

話題のドキュメンタリー「靖国」。

各地で上映禁止騒動の起きたいわくつきの映画だ。

どんな映画なのか?公式サイトから引用してみた。

日常は平穏そのもののだが、毎年8月15日になると、そこは奇妙な祝祭的空間に変貌する。 旧日本軍の軍服を着て「天皇陛下万歳」と猛々しく叫ぶ人たち、的外れな主張を述べ立て星条旗を掲げるアメリカ人、 境内で催された追悼集会に抗議し参列者に袋叩きにされる若者、日本政府に「勝手に合祀された魂を返せ」と迫る台湾や韓国の遺族たち。

小泉総理の参拝時のコメントや追悼集会での石原都知事のあいさつなども盛り込まれながら、狂乱の様相を呈する靖国神社の10年にわたる記録映像から構成されたドキュメンタリーである。

そしてこの狂騒とは別に「靖国刀」の鋳造を黙々と再現してみせる現役最後の刀匠の姿が象徴的にインサートされる。

「靖国刀」を「ご神体」とする靖国神社の本質、精神性に迫ろうという意図だろう。だが南京大虐殺時の二人の日本軍将校による「百人斬り事件」と「靖国刀」を結びつけようとする監督の思惑は、黙して語らぬ刀匠の前に、物の見事に外れてしまう。

大分での上映時はすでにマスコミが取り上げなくなったせいか、なんの混乱もなく平静に行われていた。

そもそも、「靖国」賛成でも反対でもないニュートラルな描き方をしているこの作品に、どちら側かがクレームをつける事自体おかしなことだったのではと思う。

どちらにも偏っていないだけに、押しつけではなく観た者に「考えさせる」作品になっていると思う。

つまり「歴史認識をどう捉えるか?」である。

賛成、反対の「分岐点」は一言で言えば、先の戦争を「侵略戦争」と捉えるか「自衛のための戦争」と捉えるかにかかっている。

勿論そんな簡単な二者択一で済む問題ではないが、両者の言い分の違いはそこであり、「侵略戦争の指揮を執った戦犯」も「国のため家族のために散っていった英霊」も一緒に「合祀」されていることが最大の問題なのである。

そもそもあの戦争は、日本が中国を始めとするアジアの国々を植民地にするための「侵略戦争」だったのだろうか?

あるいは、アジア諸国を欧米列強の植民地支配から解放するための「聖戦」だったのだろうか?

教科書ではどのように教えていただろうか?

その答えをこの国は明確に意思表示して来なかった。

その曖昧な姿勢が戦後60年以上経った今も「靖国問題」の根っこの部分として残されたのだ。

アジア諸国に謝罪する時は「侵略戦争」として詫び、戦没者を慰霊するときは「自衛戦争」として追悼する。その両方を使い分けながらその場しのぎの対応をしてきたと言ってもいいだろう。

では「真実」はどこにあるのか?

日清日露戦争の勝利で得た満州の利権を更に拡大しようとした関東軍の暴走。それを止められなかった政府、国民。

自分たちは植民地支配していながら、日本のそれを許さなかった欧米の反発による経済制裁。

その結果行き詰まった日本はアメリカに宣戦布告せざるを得なくなり、太平洋戦争が始まる。

当初は真珠湾の成功に沸き立ち、大いに戦意高揚する日本。

大東亜共栄圏、アジアの解放はこの頃、あと付けで作られたスローガンだろう。

しかし喜びもつかの間、やがて圧倒的な戦力の差で、ジリジリと追いつめられていく日本。

ついには制空権も握られ、国家存亡の危機を迎え、無謀とも言える特攻作戦に踏み切る。

敗色濃厚なこの時期は、まさに国を守るための戦いだっただろう。

ごく簡単に書けば、このような流れになり、侵略にはじまり自衛で終わった戦争だったと言えるのではないだろうか。

勿論、これは自分の歴史認識であって、一人一人世代によっても認識は違うだろう。

教科書にどう書いていたかは、この際重要ではない。

日本人ひとりひとりが歴史から目を背けたり、無関心になることなく、自分自身のやり方で歴史と向き合い、真実を知ろうとすること。

その姿勢こそが重要なのだ。

もの言わぬ「靖国刀」が語るのは、「凛とした崇高な精神(刀)を持つ者ほど、決してそれを抜くことはない」ということだ。

そこに日本人の日本人ならではの「平和思想」が宿るのではないだろうか?

映画は、夜の靖国神社の空撮からゆっくりとトラックバックしながら、華やかな東京の街の夜景へと変わる。

この繁栄は誰のお陰か。このままで日本はいいのか。そんな問いかけを胸に響かせながら静かに幕を閉じる。

考えるきっかけを与えてくれる作品として、非常によく出来た作品だと思う。

何はともあれ、まずは観て、各々が考えることだ。

2009年01月28日

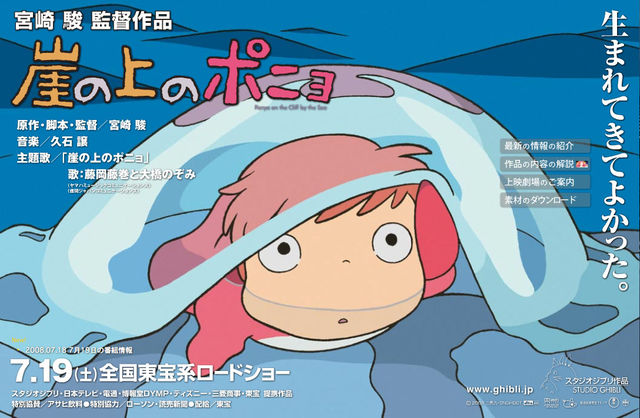

崖の上のポニョ〜原点回帰〜

テーマはズバリ「原点回帰」

CG全盛のアニメ界で、あえて手描きアニメにこだわってみたのが、この作品の最大のテーマでしょう。

アニメとは本来、人が手で描いた「絵」が「命」を吹き込まれて「動く」ことの不思議さ、面白さが最大の魅力でした。

自分等の世代のアニメ体験はおそらく昭和30〜40年代の当時「東映動画」と呼ばれていた一連の劇場アニメが最初でしょう。

「少年猿飛佐助」「西遊記」「シンドバッドの冒険」「わんぱく王子の大蛇退治」「わんわん忠臣蔵」etc

特に「わんぱく王子」の極彩色な八岐大蛇が、剣で倒される瞬間色を変えるという演出は子ども心に強烈な印象が残りました。アニメ原体験と言っていいでしょう。宮崎駿監督のキャリアの出発点もこの「東映動画」でした。

その後、数々のディズニーアニメに出会い、自分は今でも手描きアニメの最高峰はディズニーの「ファンタジア」だと思ってます。

テレビでは「鉄腕アトム」に始まるテレビアニメを貪るように観て来ました。戦後の第一期アニメ世代が自分たちの世代です。

30年代以降の日本のアニメの発達を肌で感じ、間近に観て来た自分にとって、最近の宮崎アニメの爆発的人気は喜ばしいことではありながら、どこかアニメの本道から逸れて来ているのではと言う危惧も感じていました。

技術の進歩と同時にリアリティーを追求し、表現出来ないことはない!と思えるまで進化を遂げたアニメ表現。

その結果、アニメがどんどん人の手を離れて行っているのではないかと言う危惧。宮崎監督もそれを感じていたがゆえの答えが、今回の「ポニョ」なのではないでしょうか?

賛否両論あるようですが、否定派は「より深遠なテーマ」「より高い技術レベル」「より刺激的な演出」を求めた結果、物足りなさを感じる人たちでしょう。宮崎ブランドに「もっと」を求めるのは当然でしょう。しかし宮崎監督はあえて「進化」を選ばず「退化」させることで、アニメ本来の魅力をもう一度掘り起こそうと試みました。

「ポニョ」には忘れていた「人の手のぬくもりや優しさ」があります。

フリーハンドで描かれた線から生み出される素朴なキャラクターや、大波、嵐の海の表現。アニメ表現で最も難しいと言われる「火と水」の表現。ハウルで火を描き、ポニョでは水を描く。人の手で嵐を描く。そのことの面白さ、驚き。これぞ原点。リアルな嵐ではない不思議な嵐。そこには、子どもたちに「不思議」を楽しんでもらいたいと言う願いが込められています。

ストーリー上でも「魚が人間の子になる」という「不思議」をいとも簡単に受け入れる母親の姿勢に、大人たちも今一度子どもに還って「不思議」を信じてみようというメッセージが込められています。

そうアニメの「原点回帰」と同じく、大人も子どももすべての人間が「原点回帰」しようというメッセージが込められているのです。

人を好きになるとはどういうことか?

人を好きになるきっかけ。好きになった後の高揚感。好きな人を守ってあげたいと思うまっすぐな気持ち。ポニョと宗介の関係にそんな「好き」の原点を見ることが出来ます。二人の何気ないやり取りに胸が熱くなります。

もう一度誰かを「好き」になってみよう。

それが今の日本の閉塞状況、非常事態を打破する手だてになるのではないかと思わせてくれます。

「ポニョ、宗介、好き」

見終わった後、5歳の娘がこのセリフを繰り返し喋ってくれていたので、なんだかうれしくなりました。

2009年01月27日

レッドクリフ〜男が漢であった時代〜

日本人にもお馴染みの古典「三国志」の中の「赤壁の戦い」にスポットを当てた超大作だ。

監督は香港からハリウッドに進出し、大成功を収めたジョンウー。

母国中国での凱旋作品ということもあって、気合いの入り方は半端ではない。

100億の制作費でも足りず、私費10億円を追加出資したほどだ。

超大作の名に恥じない、数ある過去の歴史大作中、白眉の出来だ。

豪華なキャストの中でも、呉の司令官、周瑜役の「トニー・レオン」がいい。人望篤く文武両道のカリスマ、周瑜を見事に魅力的に演じている。

そしてその妻、絶世の美女・小喬役の「リン・チーリン」が、とにかく息を呑むほどに美しい。小喬を我がものにする為に、一人の女の為に80万の兵を率いて戦を起こすというのもうなずけるほどの美しさだ。

更に天才軍師・諸葛孔明を演じる「金城武」。

日本人が孔明を演じるとは、なんと素晴らしい光栄な事か。

他にも、威厳ある曹操、民を思う劉備の両君主や、劉備軍の三武将、趙雲、張飛、関羽らの英雄豪傑などがアクション派監督ジョンウー演出の元、スクリーン狭しと大活躍する。

80万の曹操軍を迎え撃つ5万の劉備・孫権の同盟軍。

圧倒的に不利な戦況の中、彼らは知力を尽くしていかに戦ったか。

そこがこの映画の一番の見所である。

様々な陣形を見事なスケールで克明に再現した脅威の映像は圧巻だ。

また戦の間に挿入される様々なエピソードも「将とはどうあるべきか」「人格とは」「命とは」「戦さとは」など様々な示唆に富んでおり、とてもためになる。

論語もそうだが、三国志にまつわる故事成語にも、現代人こそ学ばなければならない教えが沢山ある。諸葛孔明の教えは今尚その輝きは色褪せない。

男は勇敢に戦い、女も凛として美しく生きた時代。歴史、戦記、ヒーロー、そして恋愛、様々な要素が盛り込まれた、必見の一大スペクタクルエンターテイメントである。 続きを読む

2009年01月26日

ノーカントリー〜緊張感溢れるアメリカの狂気〜

2008年度洋画マイベスト1。アカデミー賞作品賞を取った作品。

賞の常連コーエン兄弟の真骨頂ともいうべき、何とも不思議な余韻の残るサスペンス映画だった。

時は1980年代アメリカ。偶然麻薬取引後の銃撃戦でギャング同士全員死亡している現場に出くわし、大金をくすねて逃げる男と、大金を取り返そうと追いかける謎の殺し屋の行き詰まるような追いつ追われつの追跡劇。

そこに事件を知った老保安官が絡み。追跡の途中虫けらのように次々と邪魔者を消していく冷酷無比な殺し屋。果たして男は逃げ切れるのか?

とにかく、いとも簡単に人が殺されていく映画だ。

殺し屋役で助演男優賞を取ったハビエル・バルデムがスゴい!ジェイソンやターミネーターに匹敵するほどの強烈なキャラだった。

銃弾を受けた怪我を自分で治療するシーンなど「ターミネーターのパロディ?」とも思わせる。

実際この映画、リアルターミネーターと言ってもいいぐらいの娯楽作とも取れるし、アメリカの銃社会に対する批判的な社会派ドラマとも取れる。

トミーリージョーンズの老保安官の「ぼやき」が、古き良きアメリカの終焉も感じさせる。

何よりアカデミー作品賞を取っただけの作品なのだから、単純な娯楽作品のはずがないとも思える。

「いい映画はたくさんの答えを用意しているものだ。」とパンフにあったが、まさにその通り。

観る人の観方によって、全く違った映画に見える。

なんとも不思議な映画だ。

それこそがコーエン兄弟の狙いなのだろう。

それにしても最初から最後まで、ずっと銃口を突きつけられているような「緊張感の持続のさせ方」は並の監督ではないなと、あらためて感心した。

Posted by Toshizo at

10:12

│Comments(0)

2009年01月24日

ダークナイト〜格差社会が産む怪物〜

噂通りの「問題作」「衝撃作」だった。

バットマンもついに子どもに見せられない作品にまでなってしまった。

元々ダークヒーローの色は濃かったが、その極めつけが本作だ。

なんと言っても、ヒースレジャー演じる悪役「ジョーカー」の存在感がスゴい。

完全に主役を喰っている。

ここまでイカレた悪のヒーローがいただろうか?

あのハンニバルレクターを越えたかもしれない、映画史上「最狂・最悪」のアンチヒーローだ。

情け容赦なくゲームのように人を殺していくジョーカーの所行に、釘づけになり、ある種の快感すら覚える。

本来、悪いことをするというのは、快感であり快楽なのだろう。

その本能を目覚めさせる危険性を孕んだ作品であるがゆえに、善悪の判断が出来ない子どもには絶対見せられない。

昨今善悪の判断が出来ないのは子どもとは限らないが。

ジョーカーはまさに今、日本で現実に起こっている無差別殺人の加害者を連想させる。

ジョーカーがなぜそこまで凶悪な犯罪者になったのか?劇中その生い立ちが語られることはないが、子どもの頃から両親に虐げられ、その顔の傷のせいで大人になってからも阻害されたであろうことは想像出来る。

そんな自分を阻害した「社会」に対する激しい「憎悪」こそが、彼を史上最悪の犯罪者に変貌させたのだろう。

大富豪の息子で何不自由無い生活を送るバットマンと、不遇なジョーカーという関係も今の格差社会を象徴している。

格差社会が生んだ怪物ジョーカー。

これはあの秋葉原事件の犯人のケースと酷似していないだろうか?

今、日本社会はまだまだ無数のジョーカーを生み出す危険性を孕んでいるのではないだろうか?

ジョーカーのセリフに

「狂気なんて重力みたいなもんだ。ちょっと背中を押すだけで、人はいとも簡単に堕ちていく。」というのがあったが、

狂気に向かって背中を押すものは何なのか?誰なのか?

善良だと思っている市民がいつ背中を押されるか分からない「社会」。

もしかしたら知らず知らずのうちに自分が背中を押す側に立っているのかもしれない「社会」。

この世は目に見えない「ジョーカー=悪意」に満ちあふれているのかも知れないと考えると、そら恐ろしくなる。

「ダークナイト」は、現代社会にそんな警告を発している映画だと言ってもいいだろう。

これから観る方は、悪の魅力に取り込まれないよう、心して観た方がいい。

Posted by Toshizo at

08:27

│Comments(0)

2009年01月23日

犯人に告ぐ〜マスコミ報道の功罪〜

雫井脩平原作のベストセラー待望の映画化「犯人に告ぐ」

日本中を震撼させた児童連続殺害事件。BADMANと名乗る犯人はテレビに脅迫状を送りつけるが、3件目の犯行後表舞台から姿を消す。行き詰まった警察は、捜査責任者をテレビに出演させ、犯人に直接呼びかける。かつてない大胆な「劇場型捜査」の幕が切って落とされた。容疑者はテレビの前の1億3千万人。犯人を挑発する刑事の言葉に日本中は騒然となり、マスコミ、警察、それぞれの思惑が絡まりながら、犯人を追いつめていくが・・・

6年前、誘拐事件で犯人逮捕に失敗し人質の子どもを殺された経験を持つ担当刑事・巻島に豊川悦司。ストイックな信念の男を熱演している。

刑事VS姿なき殺人犯という構図の作品といえば、真っ先に「セブン」や「羊たちの沈黙」が思い浮かぶ。韓国映画にも「カル」や「殺人の追憶」などの秀作がある。日本で言えばかの黒沢監督の「天国と地獄」が挙げられるだろうが

この作品はそれら過去の名作と肩を並べるほどの出来だと言っていいだろう。

なにより原作のアイディアが素晴らしい。マスコミ主導の時代の空気を見事に捉えている。テレビ局同士の醜い視聴率争い、警察内部の手柄の奪い合い、理由なき犯人の狂気、現代社会が抱える問題をえぐり出した見事に重厚な「社会派ミステリー」である。

昨今のマスコミの節操のなさ、横暴ぶりは目に余るモノがあるが、この映画の中のテレビ局のあり方にその醜さが描き出されている。当初、話題性と捜査協力という大義名分のみで捜査担当者を出演させ当たり障りのない進行をしていた局側だが、巻島が事前打ち合わせを無視して、いきなりカメラ目線で犯人を挑発しはじめた途端、慌てふためいて視聴者に謝罪。巻島は厳重注意されるのだが、驚異的な視聴率を叩き出したと知るや、手のひらを返したように巻島を持ち上げ、ヒーローに祭り上げる。更に番組宛に犯人からの手紙が届き、ますます加熱していく報道合戦の中、巻島を妬んだ警察上層部の人間が彼を貶める裏情報をねつ造し他局にリークする。フィクションではあるがこれと同じようなことは現実に行われている。話題の人物を登場させヒーローに祭り上げたかと思うと、ある日突然手のひらを返したようにバッシングの嵐を浴びせる。そのどちらもが視聴者の興味をそそり視聴率をアップさせる。何度そのような醜い行いを繰り返してきたことか。

映画の中で逆にテレビの功績と言える場面もある。犯人の居住地が特定され、捜査陣がローラー作戦で 住民の掌紋照合を行う時、番組内で捜査協力を呼びかけたお陰で非常にスムーズに事が運ぶのである。

これはマスコミ効果が発揮された例と言っていいだろう。しかし巻島の狙いは捜査をスムーズに運ぶ事ではなく…ここから先はネタバレになるので控えるが、実に巧みにマスコミ効果を利用し犯人を追いつめて行くのである。

ミステリー映画の難しさは、小説のように「読み返せない」ことにある。

謎解きの部分で「?」を感じてもストーリーはどんどん進行してしまい、疑問を解決できないまま悶々と終わってしまうのだ。この作品が巧いのは、観客の謎解きの興味とストーリー進行のテンポが絶妙にマッチしており、観客は納得しながら登場人物たちと共に謎解きを楽しめる点にある。決して観客を置き去りにしていないのである。

ミステリー好きの方には特にお勧めの傑作である。

監督の瀧本智行監督は本作が監督第2作目らしいが、優秀な助監督時代を経験した人らしく、確かな演出力を感じた。次回作に期待出来る監督だと思う。

2009年01月22日

20世紀少年〜子どもの頃なりたかった大人になっていますか?〜

原作は浦沢直樹の大ベストセラー漫画。本人が脚本にも参加している。

監督は今や日本映画界きってのヒットメーカー、堤幸彦。

制作費は三部作込みで破格の60億円。

キャストは超豪華オールスターキャスト。

これで面白くならない訳がない。

物語は、2015年、海ほたる刑務所の独房から始まる。反政府的漫画を描いた罪で服役する漫画家・角田は、向かいの独房から獣のようなうめき声を聞く。やがてその声の主は、2000年世紀末、世界を震撼させた血の大晦日事件の真実を語り始める。

2000年、ロッカーを夢見ながらも夢破れた、40歳目前のしがないコンビニ店長遠藤ケンジ(唐沢寿明)は、得意先のロボット工学の教授、敷島博士とその娘が失踪したことから、否応無しに事件に引き込まれていく。

その頃、謎の新興宗教が勢力を拡大し始めていた。

その教祖は「ともだち」と名乗り、そのシンボルマークは、ケンジたちが小学生の頃作った秘密基地の旗に描いたマークそのものだった。

しかしそのマークの存在を知るのは秘密基地を知る数人の同級生のみ。

やがてサンフランシスコで細菌兵器によると思われるテロがあり、多数の犠牲者が出る。細菌兵器による世界侵略。それはケンジが子どもの頃書いた「よげんの書」の内容と酷似していた。次に教われるのは「ロンドン」。その次は「空港爆破」。すべてが予言どうりに起こっていく。

「ともだち」はケンジたちの同級生の誰かなのか?

予言では2000年大晦日、巨大ロボットが現れ、世界は破滅するかに思われたが、9人の戦士が現れ地球を救う。

ケンジはかつての同級生を集め、正義のために戦おうとするが。。。

膨大なストーリー、複雑に絡み合う謎、沢山の登場人物。

22巻に及ぶ長編漫画を三部に分けて映画化するシリーズの今回は第一章。

2時間半がまさにあっという間。3時間越えてもまだ観ていたいぐらいだ。

それほどしっかりした構成、密度の濃い画面、テンポのいい編集なのだ。

キャスティングがまたスゴい!ほんのチョイ役まで、すべて名のある俳優が演じている。これだけのキャストを揃えた時点で半分は成功したと思える位、漫画ファンの期待を裏切らない理想的なキャスティングになっている。

原作か映画か、どっちがいいかの不毛な論争に終止符を打つ!ぐらいの意気込みが感じられる。

1969年、万博の前の年にケンジたちが小学生という設定なので、その前後の世代には、本当に「自分史」を観ているように楽しめるだろう。

昭和30年代、SFという言葉はまだなく、SF漫画は空想科学漫画と呼ばれていた。

勧善懲悪は当たり前、世界征服を企む悪の組織に敢然と立ち向かう正義のヒーローを誰もが信じ、熱狂していた。

愛も勇気も正義も、みんなヒーローが教えてくれた。

いつ頃からだろう?ヒーローが屈折し始めたのは。

単純明快な勧善懲悪に子どもたちが飽きて来たのだろうか?

高度経済成長に翳りが見え始め、未来は希望だけではないことに人々が気付きはじめ、善と悪の境界線も曖昧になっていく。

そして現在、理不尽な無差別殺人は多発し、偽装、不正が大手を振ってまかり通る時代。

正義はどこに行ってしまったのか?

子どもの頃、誰もが疑いも無く信じていた「正義」はどうなってしまったのか?

あの頃思い描いていた、僕らがなりたかった「大人」は、こんなズルくて情けない「大人」だっただろうか?

映画の終盤、ケンジたち市井の大人が悪に立ち向かっていく姿に、訳もなく涙が溢れた。

現実社会で僕らが悪に立ち向かうとはどういう事か?

普段から悪に立ち向かっているだろうか?

「男にはな、無謀だと分かっていても、立ち向かわなくちゃいけない時があるんだ!」双子のいじめっ子に立ち向かう少年ケンジが言うセリフだ。

僕らは子どもの頃なりたかった大人になっているだろうか?

Posted by Toshizo at

09:21

│Comments(0)

2009年01月21日

容疑者Xの献身〜原作で解けなかった謎〜

続いて邦画第4位。

ドラマの「ガリレオ」も見ていたし、原作も読んでいたので、なんとしても観たい作品でした。

この西谷弘監督、デビュー作の「県庁の星」もなかなかよく出来ていたので期待して観ました。

これが評判通りのいい出来です。

驚いたのは、原作を読んだ時に解けなかった最大の謎「作者は何故、科学捜査専門だった湯川にこんな人間臭い事件を扱わせたのか?」が、映画を観て見事に腑に落ちたことです。

注/ここからはネタバレになります。

数学者と物理学者という超論理的思考な二人が直面した究極の「謎」。

それは「恋」や「愛」「幸福」という論理的思考では決して答えを導き出す事の出来ない事象だったのではないでしょうか?

容疑者の犯行の「動機」。

最後の最後まで残された「動機」の「謎」。

母と娘の慎ましやかな幸福に寄り添う事で初めて生きる喜びを知った容疑者。

それを壊したくないが為の「献身」「犯行」。

湯川にとって理解しがたいその「謎」が解けた時、彼は数式や化学式では絶対に導き出す事ができないものがこの世に存在することに気づきます。

つまり作者は、湯川に論理的思考の先に「幸福」はないということに思い至らせたかったのではないでしょうか。

情緒の欠落した人生のなんと味気ない事か。

「作者は何故、科学捜査専門だった湯川にこんな人間臭い事件を扱わせたのか?」その答えを原作以上に鮮やかに見せてくれた作品でした。

Posted by Toshizo at

10:13

│Comments(0)

2009年01月20日

おくりびと〜日本人の死生観〜

納棺師という、あの世への旅立ちのお手伝いをする職業をモチーフにした、繊細で様式美に溢れた、日本人にしか描き得ない、日本映画の傑作です。

夢破れて田舎に帰って来た主人公がひょんなことから「納棺師」という職業に就くことになります。死体を扱う職業であることから、妻にも言えず毎日出社していきますが、ついにある日妻にバレ、「穢らわしい」の一言を残して妻は実家に。一度は辞めようとしたものの、次第に納棺師という仕事の魅力に引きつけられていく主人公。

そんなある日、昔なじみの近所の銭湯のおばさんが急死し、その納棺の儀を執り行なうことに。葬儀に駆けつけた妻が見たのは、美しい所作で黙々と納棺の儀を行う夫の姿だった。その神聖な姿に感動した妻はすべてを受け入れる。

そしてついに、主人公の生き別れた父の死の知らせが届き。。。

本木雅弘、広末涼子の夫婦が主演賞ものの演技を見せます。

特に本木は納棺師の所作を見事に美しく演じてみせてくれます。

慈しむように遺体に接するその姿に、日本人の様式美へのこだわり、死は終わりではなく旅立ちだとする死生観が見事に表現されているのです。

日本には昔から「穢れ」という概念があり、「死」は穢らわしいもの、「死」に関わる仕事は穢らわしい事とされてきました。

「穢れ」と言われてもピンと来ない人も、日本人が今だに食卓で「自分の箸」しか使わない事を不思議の思った事はありませんか?

実はそれが「穢れ意識」からくるものなのです。

そんな穢らわしい仕事を美しく崇高な儀式にまで高めて見せてくれるのが「納棺師」なのです。

この映画を観たら、誰もがこんな送られ方をしたい。そう思うことでしょう。

2009年01月19日

ザ・マジックアワー〜素晴らしき映画バカたち〜

今回は邦画第2位の「ザ・マジックアワー」の感想を。

映画館でこんなに笑ったのはいつ以来だろう。

「笑える度」の高さで言えば、三谷作品中最高!と言っていいだろう。

しかも題材は「映画の舞台裏」。

傑作にならないはずがない。

映画好きには溜まらない作品に仕上がった。

タイトルの「マジックアワー」からして、映画業界では有名な言葉。

映画人なら誰もが一度は撮ってみたいと思う、魅力的な時間帯である。

毎度お馴染みの計算され尽くしたシナリオ。ナイスなキャスティング。

音楽も「ピンクパンサー」あり「ゴッドファーザー」ありと楽しんで作っている。それに加えて、今回の主役は「美術」だ。

映画スタッフの中で「美術さん」が担当する業務は多岐に渡る。

セットなどの大道具はもちろん、拳銃などの小道具、描き割りや操演、火薬、クレーンなどの特機、雨降らし。などなど。

それら「裏方」の仕事ひとつひとつが、この映画では重要な役割を果たす「主役」なのだ。

映画は彼ら映画を愛するすべての「裏方」の影の努力があってはじめて完成する。そのことに、まず「舞台出身」の三谷監督自身が感動したのだろう。

そこから「愛すべきすべての映画バカたち」への讃歌として、この映画が生まれたのではないだろうか?

それゆえにこのような「映画愛」に溢れた作品になったのだと思う。

思えば、同じ舞台人「つかこうへい」の名作「蒲田行進曲」も「活動屋魂」を描いた「映画愛」溢れる作品だった。

パンフにあったエピソードをひとつ。

隅々までリアルに作り込まれた街のセットを前に、画面に映せなかった部分があったことを悔やんでいた三谷監督に、大道具スタッフの一人が「監督、フィルムには映らなくても、役者の目に映っているだけで、充分存在した意味があるんですよ。」これぞ職人の心意気ではないか。

映画の現場にはあらゆる人を引きつける不思議な魅力がある。

「本番」の声に現場に張りつめた空気が流れる。監督の「用意、スタート」の声が掛かり、すべてのスタッフ、キャストが神経を集中する。そして「カット」の声。一瞬の静寂の後「OK」の声。誰からともなく拍手が起こる。

撮影、その至福の時間こそが「マジックアワー」なのかもしれない。

2009年01月17日

実録・連合赤軍/あさま山荘への道程〜今の時代に何を問うのか〜

さて今日から、2008年度ベスト10の中からセレクトして感想を書いてみたいと思います。

まずは邦画ベスト1。

多分ご覧になった人ほとんどいないと思いますが、「実録・連合赤軍/あさま山荘への道程」

1972年2月、連合赤軍の学生たちによる「あさま山荘立てこもり」事件が起きた。日本人をテレビに釘付けにした「あさま山荘事件」は、知らない人がいないほど「有名」な事件である。

これまで警察側の視点でこの事件を描いた映画「突入せよ!あさま山荘事件」や、プロジェクトXのようなテレビはあったが、犯人側の視点で描かれたことはなかった。本作品の最大のポイントはそこにある。

しかも「あさま山荘事件」を描くだけでなく、タイトルにもある「そこに至る道程」をドキュメンタリータッチで「実録」として描いているのである。

もちろん登場人物もすべて実名である。

さてその「道程」だが、まず第一部は「60年安保」から始まる。

60年安保反対運動から始まり、学園紛争へと広がりを見せていく「学生運動」の波。「全学連」「全共闘」「革マル派」など聞き覚えのある言葉が次々に登場する。当時の学生たちがどのように運動に参加していったのかがよくわかる。特に印象的だったのが、後の赤軍派幹部、重信房子と連合赤軍兵士の一人、遠山美枝子の二人が大学の学費値上げ反対デモから運動に参加していることだ。そんなきっかけなら誰にでもありうると感じた。

やがて学生運動はゲバ棒にヘルメット、火炎瓶などお馴染みのスタイルが定着し、「革命」を旗印に過激さを増してくる。

警察襲撃や銃砲店襲撃、小包爆弾など、過激な「武力闘争」を進める中、次々と逮捕される幹部や国外逃亡を図る幹部たち。

そしてついに「赤軍派」を名乗るグループと「革命左派」グループが統合し「連合赤軍」が誕生する。彼らの目的は「武力による革命」の遂行。20名足らずのメンバーは、軍事訓練を目的に山ごもりを始める。

そしてここから、あの「総括」という名の凄惨な粛正、12名もの犠牲者を出した大量リンチ殺人へと繋がっていく。

「衝撃の問題作」という宣伝文句は、映画業界ではよく使われる文句だが、この作品を文字通りの「衝撃の問題作」たらしめているのは、中盤以降のこのシークエンスだろう。目を背けたくなるような凄惨な暴力シーンを克明に描いているのだ。彼らは何故仲間を死に至らしめたのか。革命の名の下に行われたリンチ殺人は何故、どのようにして行われたのか。ここを避けては「あさま山荘への道程」は描けない。ある者は嗚咽を漏らし、ある者は吐き気を催すかもしれない。しかし決して目をそらすことは出来ない。誰もが暗闇の中、スクリーンを凝視させられることになるだろう。

そしてついに山中のアジトを抜け出し、警察に追われた5人が「あさま山荘事件」を起こすに至るのである。

当時、自分は中学2年生。事件の記憶は充分にあるが、その背景など全く想像も及ばなかった。大学入学は更に5年後の1977年なので、学生運動は完全に終わりを告げていた。連合赤軍事件が決定的に終止符を打つことになったのだろう。完全に10年遅れて大学生になった自分たちの世代は、次の世代の「無気力、無感動、無責任の3無主義」ほどではないにせよ、社会に対する異議申し立ての姿勢はほとんど持っていなかったと思う。そんな自分たちには、彼らを否定する資格はない。かと言って肯定する気にもなれない。純粋に世の中を良くしようと言う「熱い想い」には共感出来るものの「武力による革命」という方法は明らかに間違っていたと言わざるを得ない。

しかし、そんな「常識的な感想」など寄せ付けない「強靭さ」がこの作品にはある。いきなり胸ぐらを掴まれて、「このままでいいのかお前は!このままでいいのかこの国は!」と叱責されているようなものである。

当時の若者たちが犯した愚かな犯罪。理想を掲げて行動した学生たちの純粋がゆえの狂気。どのような過程を経て事件は起こってしまったのか。それらを3時間たっぷり見せられた後、残されるのは「さぁお前はどうする?」という問いかけだ。当時を知る者も知らない者も、結局は自分自身に跳ね返ってくる問いかけなのだ。

「さぁ、お前はどうする?」 続きを読む

まずは邦画ベスト1。

多分ご覧になった人ほとんどいないと思いますが、「実録・連合赤軍/あさま山荘への道程」

1972年2月、連合赤軍の学生たちによる「あさま山荘立てこもり」事件が起きた。日本人をテレビに釘付けにした「あさま山荘事件」は、知らない人がいないほど「有名」な事件である。

これまで警察側の視点でこの事件を描いた映画「突入せよ!あさま山荘事件」や、プロジェクトXのようなテレビはあったが、犯人側の視点で描かれたことはなかった。本作品の最大のポイントはそこにある。

しかも「あさま山荘事件」を描くだけでなく、タイトルにもある「そこに至る道程」をドキュメンタリータッチで「実録」として描いているのである。

もちろん登場人物もすべて実名である。

さてその「道程」だが、まず第一部は「60年安保」から始まる。

60年安保反対運動から始まり、学園紛争へと広がりを見せていく「学生運動」の波。「全学連」「全共闘」「革マル派」など聞き覚えのある言葉が次々に登場する。当時の学生たちがどのように運動に参加していったのかがよくわかる。特に印象的だったのが、後の赤軍派幹部、重信房子と連合赤軍兵士の一人、遠山美枝子の二人が大学の学費値上げ反対デモから運動に参加していることだ。そんなきっかけなら誰にでもありうると感じた。

やがて学生運動はゲバ棒にヘルメット、火炎瓶などお馴染みのスタイルが定着し、「革命」を旗印に過激さを増してくる。

警察襲撃や銃砲店襲撃、小包爆弾など、過激な「武力闘争」を進める中、次々と逮捕される幹部や国外逃亡を図る幹部たち。

そしてついに「赤軍派」を名乗るグループと「革命左派」グループが統合し「連合赤軍」が誕生する。彼らの目的は「武力による革命」の遂行。20名足らずのメンバーは、軍事訓練を目的に山ごもりを始める。

そしてここから、あの「総括」という名の凄惨な粛正、12名もの犠牲者を出した大量リンチ殺人へと繋がっていく。

「衝撃の問題作」という宣伝文句は、映画業界ではよく使われる文句だが、この作品を文字通りの「衝撃の問題作」たらしめているのは、中盤以降のこのシークエンスだろう。目を背けたくなるような凄惨な暴力シーンを克明に描いているのだ。彼らは何故仲間を死に至らしめたのか。革命の名の下に行われたリンチ殺人は何故、どのようにして行われたのか。ここを避けては「あさま山荘への道程」は描けない。ある者は嗚咽を漏らし、ある者は吐き気を催すかもしれない。しかし決して目をそらすことは出来ない。誰もが暗闇の中、スクリーンを凝視させられることになるだろう。

そしてついに山中のアジトを抜け出し、警察に追われた5人が「あさま山荘事件」を起こすに至るのである。

当時、自分は中学2年生。事件の記憶は充分にあるが、その背景など全く想像も及ばなかった。大学入学は更に5年後の1977年なので、学生運動は完全に終わりを告げていた。連合赤軍事件が決定的に終止符を打つことになったのだろう。完全に10年遅れて大学生になった自分たちの世代は、次の世代の「無気力、無感動、無責任の3無主義」ほどではないにせよ、社会に対する異議申し立ての姿勢はほとんど持っていなかったと思う。そんな自分たちには、彼らを否定する資格はない。かと言って肯定する気にもなれない。純粋に世の中を良くしようと言う「熱い想い」には共感出来るものの「武力による革命」という方法は明らかに間違っていたと言わざるを得ない。

しかし、そんな「常識的な感想」など寄せ付けない「強靭さ」がこの作品にはある。いきなり胸ぐらを掴まれて、「このままでいいのかお前は!このままでいいのかこの国は!」と叱責されているようなものである。

当時の若者たちが犯した愚かな犯罪。理想を掲げて行動した学生たちの純粋がゆえの狂気。どのような過程を経て事件は起こってしまったのか。それらを3時間たっぷり見せられた後、残されるのは「さぁお前はどうする?」という問いかけだ。当時を知る者も知らない者も、結局は自分自身に跳ね返ってくる問いかけなのだ。

「さぁ、お前はどうする?」 続きを読む

2009年01月16日

2008年度劇場鑑賞映画マイベスト10/邦画篇

さて、邦画ベスト10の発表です。

10位 クライマーズ・ハイ(日航ジャンボ機墜落事件の実話)

実話ならではの臨場感・緊迫感が秀逸

9位 歓喜の歌(落語が元ネタの喜劇)

日本映画ならではの笑えて泣ける人情劇

8位 崖の上のポニョ(ご存じ宮崎アニメ)

原点回帰、手描きの温かさ再確認

7位 奈緒子(同名漫画の映画化)

上野樹里、三浦春馬主演の駅伝に賭けた高校生たちの爽やかな青春映画。

6位 犯人に告ぐ(犯罪ミステリー)

劇場型犯罪に挑む劇場型捜査。ミステリーの秀作。

5位 20世紀少年 第1章(堤幸彦監督作)

ファンには堪らない人気漫画の完全実写化。ここまで原作に忠実なのは稀。

4位 容疑者Xの献身(西谷弘監督作、福山雅治主演)

東野圭吾の原作を越えた(かもしれない)切ないミステリー。

さてベスト3は

3位 おくりびと(モントリオール世界映画祭でグランプリ受賞)

納棺師という馴染みのない職業にスポットを当て、人の死出の旅立ちを厳かな儀式として見せた、日本映画ならではの様式美に感動

2位 ザ・マジックアワー(三谷幸喜監督作)

三谷コメディーの最高傑作。例によってよく練られた脚本と、笑いのセンス。間違いなく大声で笑えます。

そして1位は。。。

今年はこれでした。

1位 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(鬼才・若松孝二監督、渾身の問題作)

後頭部をハンマーで殴られたような衝撃。こんな強烈な作品を作れる監督がまだ日本にもいた。

決して万人受けとは言えませんが、いきなり胸ぐらをつかまれるような、これほど考えさせられる日本映画は珍しい。

という結果でした。

DVDになるかどうかわかりませんが、興味のある方は是非、心して観て下さい。

もちろん、この10本、どれを観ても間違い無しですから、是非参考にして下さい。

今年は「ぐるりのこと」「闇の子供たち」「トウキョウソナタ」など、おそらくベスト10に入るであろう作品を見逃したのが残念です。

さて、今年はどんな映画に出会えるでしょう?

皆さんの2008年ベスト邦画はなんですか? 続きを読む

10位 クライマーズ・ハイ(日航ジャンボ機墜落事件の実話)

実話ならではの臨場感・緊迫感が秀逸

9位 歓喜の歌(落語が元ネタの喜劇)

日本映画ならではの笑えて泣ける人情劇

8位 崖の上のポニョ(ご存じ宮崎アニメ)

原点回帰、手描きの温かさ再確認

7位 奈緒子(同名漫画の映画化)

上野樹里、三浦春馬主演の駅伝に賭けた高校生たちの爽やかな青春映画。

6位 犯人に告ぐ(犯罪ミステリー)

劇場型犯罪に挑む劇場型捜査。ミステリーの秀作。

5位 20世紀少年 第1章(堤幸彦監督作)

ファンには堪らない人気漫画の完全実写化。ここまで原作に忠実なのは稀。

4位 容疑者Xの献身(西谷弘監督作、福山雅治主演)

東野圭吾の原作を越えた(かもしれない)切ないミステリー。

さてベスト3は

3位 おくりびと(モントリオール世界映画祭でグランプリ受賞)

納棺師という馴染みのない職業にスポットを当て、人の死出の旅立ちを厳かな儀式として見せた、日本映画ならではの様式美に感動

2位 ザ・マジックアワー(三谷幸喜監督作)

三谷コメディーの最高傑作。例によってよく練られた脚本と、笑いのセンス。間違いなく大声で笑えます。

そして1位は。。。

今年はこれでした。

1位 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(鬼才・若松孝二監督、渾身の問題作)

後頭部をハンマーで殴られたような衝撃。こんな強烈な作品を作れる監督がまだ日本にもいた。

決して万人受けとは言えませんが、いきなり胸ぐらをつかまれるような、これほど考えさせられる日本映画は珍しい。

という結果でした。

DVDになるかどうかわかりませんが、興味のある方は是非、心して観て下さい。

もちろん、この10本、どれを観ても間違い無しですから、是非参考にして下さい。

今年は「ぐるりのこと」「闇の子供たち」「トウキョウソナタ」など、おそらくベスト10に入るであろう作品を見逃したのが残念です。

さて、今年はどんな映画に出会えるでしょう?

皆さんの2008年ベスト邦画はなんですか? 続きを読む

2009年01月15日

2008年度劇場鑑賞映画マイベスト10/洋画篇

年を越してしまいましたが、記録として2008年度マイベスト10を書いておこうと思います。

まずは洋画から。劇場鑑賞作品は24本でした。

10位/テラビシアにかける橋(アメリカ、同名児童文学の映画化)

子どもたちの想像力の素晴らしさに泣けます

9位/落下の王国(インド、イギリス、アメリカ)

圧倒的な映像美

8位/つぐない(イギリス、ゴールデングローブ賞作品賞受賞作品)

切ないラブストーリーと運命のいたずら

7位/ダークナイト(「バットマン ビギンズ」の続編)

ジョーカーの狂気に圧倒される

6位/ミスト(アメリカ、フランクダラボン監督/スティーブンキング原作)

賛否両論の衝撃のラスト

5位/告発のとき(アメリカ、トミー・リー・ジョーンズ主演)

実話を元にした骨太な社会派ドラマ。ポールハギスの真骨頂。

4位/レッドクリフ Part I(日中合作、三国志演義の映画化)

圧倒的な映像世界。中国の底ヂカラ

そしてベスト3

3位/イースタン・プロミス(デヴィッドクローネンバーグ監督最新作)

アンダーグラウンドな世界を描かせたら、やっぱりクローネンバーグ

2位/ワールドオブライズ(リドリースコット監督最新作)

巨匠が真っ向から挑むアメリカCIAの悪行三昧告発映画

そしてベスト1は

1位/ノーカントリー(アメリカ、アカデミー作品賞・監督賞受賞作)

コーエン兄弟の不気味な緊張感溢れるサスペンス 。衝撃度ナンバー1。

という結果でした。

2008年の傾向としては、お気に入り監督の作品が上位に来て、その健在振りをアピールしてくれた事と、「衝撃」がキーワードになっている作品が多かった事です。

混沌とした世界情勢、アメリカの暴走が映画の中でも重要なテーマになってきている。そんな2008年度洋画マイベスト10でした。

結構「重い」作品が多いかも知れませんが、どれを観ても間違いない作品ですので、是非DVDレンタルの参考にして下さい。

では次回は邦画篇です。お楽しみに。 続きを読む

まずは洋画から。劇場鑑賞作品は24本でした。

10位/テラビシアにかける橋(アメリカ、同名児童文学の映画化)

子どもたちの想像力の素晴らしさに泣けます

9位/落下の王国(インド、イギリス、アメリカ)

圧倒的な映像美

8位/つぐない(イギリス、ゴールデングローブ賞作品賞受賞作品)

切ないラブストーリーと運命のいたずら

7位/ダークナイト(「バットマン ビギンズ」の続編)

ジョーカーの狂気に圧倒される

6位/ミスト(アメリカ、フランクダラボン監督/スティーブンキング原作)

賛否両論の衝撃のラスト

5位/告発のとき(アメリカ、トミー・リー・ジョーンズ主演)

実話を元にした骨太な社会派ドラマ。ポールハギスの真骨頂。

4位/レッドクリフ Part I(日中合作、三国志演義の映画化)

圧倒的な映像世界。中国の底ヂカラ

そしてベスト3

3位/イースタン・プロミス(デヴィッドクローネンバーグ監督最新作)

アンダーグラウンドな世界を描かせたら、やっぱりクローネンバーグ

2位/ワールドオブライズ(リドリースコット監督最新作)

巨匠が真っ向から挑むアメリカCIAの悪行三昧告発映画

そしてベスト1は

1位/ノーカントリー(アメリカ、アカデミー作品賞・監督賞受賞作)

コーエン兄弟の不気味な緊張感溢れるサスペンス 。衝撃度ナンバー1。

という結果でした。

2008年の傾向としては、お気に入り監督の作品が上位に来て、その健在振りをアピールしてくれた事と、「衝撃」がキーワードになっている作品が多かった事です。

混沌とした世界情勢、アメリカの暴走が映画の中でも重要なテーマになってきている。そんな2008年度洋画マイベスト10でした。

結構「重い」作品が多いかも知れませんが、どれを観ても間違いない作品ですので、是非DVDレンタルの参考にして下さい。

では次回は邦画篇です。お楽しみに。 続きを読む

2009年01月14日

「恋空」に見るモラル低下の怖さ

言わずと知れた10代〜20代に圧倒的に支持された「ケータイ小説」の映画化作品。

地元大分でロケが行われたこともあって、気にはなっていたのだが、いわゆるラブストリーに食指が動かず、未見のままだった。

それがたまたま年末にテレビでオンエアされていたのを観てしまった。

いた、まさに「観てしまった」ことをこれほど後悔した映画も珍しい。

ガッキー、三浦春馬には注目しているし、彼らの「出世作」なので、そこにも期待はしていた。

確かに新垣結衣は初々しく、どこまでも可憐だし、三浦春馬も金髪はいただけないが、その存在自体が美しいし、かっこいい。

だがしかし、この陳腐なストーリーはどうだろう。

ごく普通の純真な女子高生が、イケメン高校生と恋に堕ちる。

導入としてはごく普通だ。

が、そんな純真な娘が、簡単に彼のリードにカラダを委ね、「SEX」をして、「処女喪失」する。

まぁ高校生がSEXするのに別に目くじらは立てない

が、その純真な娘が、彼との中を嫉妬した女友達の差し金で、男達に「強姦」されてしまう!

なのにこれを綺麗な花畑でのシーンで、「強姦」のおぞましさを払拭してしまうという安易な演出。

警察にも届けず、事件にもならない「軽さ」。

更に、そんな純真な娘が、なにごともなかったかのように、再び彼を受け入れ、図書室で「SEX」した挙げ句、

彼の子どもを妊娠してしまう。

ここで、高校生同士が「SEX」するのに「避妊」しないという「非常識」に腹が立つ。

何が「男の優しさ」なのか、全くわかっていない。

「避妊」しないことが自分への「愛情」だとでも思っているのか!完全に勘違いしている。

妊娠させた男が責められる事もない。美嘉の親が責める事もないなど、父親なら特にありえない。

娘を傷物にされたと怒り狂ってしかるべきだろう。

更に産む事を決める二人だが、ひょんなことで「流産」してしまう。

その後、突然の別れを切り出し、美嘉の元を去るヒロ。

ここまでのストーリーは、どう見ても「男にもてあそばれたおバカな女子高生と無責任な男子高校生」の話でしかない。

どこで「涙を流せ」というのか?

その後、新たな彼が出来、平和に付き合い始める美嘉(男に流される典型的な意志薄弱女)だったが、ある日、ヒロが

自分の元を去った本当の理由を知らされる。

なんとヒロは末期がんに冒され、余命幾ばくもない事を知り、自ら美嘉の元を去ったのだ。

なんと安易な「お涙頂戴メロドラマ」な展開!

がんで死ねば、無責任な行いが帳消しになるというのか。

たかが安易な素人が書いた小説とも言えないような代物、笑い飛ばせば済むのかもしれないが、怖いのはこれを

「小中学生」も読んでいるという事だ。

こんな「SEX」や「強姦」や「妊娠」や「流産」をごく普通の女子高生が、ごく普通に経験してしまっている事実。

これが「普通」だと思ってしまう怖さ。モラルの低下が加速度的に進むのではないかと言う危惧。

こんなつまらない「ブーム」からモラルの低下が一気に加速してしまうのはよくあることだ。

思えば「売春」を「援助交際」と言い換えて、罪の意識を軽くしたり、結婚前の性交渉の末の「妊婦結婚」もいまや

「恥ずべきこと」ではなく、「さずかり婚」や「おめでた婚」などと、さも当たり前の「おめでたいこと」のように

なってしまっている。

人前での化粧も平気、キスも平気。このままいけば、そのうち人前でのセックスも平気になってしまうだろう。

問題意識を持たなければいけないのは、こんな小説を発行する出版社側の「大人たち」、こんな映画を作って公開する

「大人たち」の方だ。売れれば、客が入れば、若者に支持されていればなんでもいいのか?

これは「作り手」のモラルの問題でもあるのだ。 続きを読む

地元大分でロケが行われたこともあって、気にはなっていたのだが、いわゆるラブストリーに食指が動かず、未見のままだった。

それがたまたま年末にテレビでオンエアされていたのを観てしまった。

いた、まさに「観てしまった」ことをこれほど後悔した映画も珍しい。

ガッキー、三浦春馬には注目しているし、彼らの「出世作」なので、そこにも期待はしていた。

確かに新垣結衣は初々しく、どこまでも可憐だし、三浦春馬も金髪はいただけないが、その存在自体が美しいし、かっこいい。

だがしかし、この陳腐なストーリーはどうだろう。

ごく普通の純真な女子高生が、イケメン高校生と恋に堕ちる。

導入としてはごく普通だ。

が、そんな純真な娘が、簡単に彼のリードにカラダを委ね、「SEX」をして、「処女喪失」する。

まぁ高校生がSEXするのに別に目くじらは立てない

が、その純真な娘が、彼との中を嫉妬した女友達の差し金で、男達に「強姦」されてしまう!

なのにこれを綺麗な花畑でのシーンで、「強姦」のおぞましさを払拭してしまうという安易な演出。

警察にも届けず、事件にもならない「軽さ」。

更に、そんな純真な娘が、なにごともなかったかのように、再び彼を受け入れ、図書室で「SEX」した挙げ句、

彼の子どもを妊娠してしまう。

ここで、高校生同士が「SEX」するのに「避妊」しないという「非常識」に腹が立つ。

何が「男の優しさ」なのか、全くわかっていない。

「避妊」しないことが自分への「愛情」だとでも思っているのか!完全に勘違いしている。

妊娠させた男が責められる事もない。美嘉の親が責める事もないなど、父親なら特にありえない。

娘を傷物にされたと怒り狂ってしかるべきだろう。

更に産む事を決める二人だが、ひょんなことで「流産」してしまう。

その後、突然の別れを切り出し、美嘉の元を去るヒロ。

ここまでのストーリーは、どう見ても「男にもてあそばれたおバカな女子高生と無責任な男子高校生」の話でしかない。

どこで「涙を流せ」というのか?

その後、新たな彼が出来、平和に付き合い始める美嘉(男に流される典型的な意志薄弱女)だったが、ある日、ヒロが

自分の元を去った本当の理由を知らされる。

なんとヒロは末期がんに冒され、余命幾ばくもない事を知り、自ら美嘉の元を去ったのだ。

なんと安易な「お涙頂戴メロドラマ」な展開!

がんで死ねば、無責任な行いが帳消しになるというのか。

たかが安易な素人が書いた小説とも言えないような代物、笑い飛ばせば済むのかもしれないが、怖いのはこれを

「小中学生」も読んでいるという事だ。

こんな「SEX」や「強姦」や「妊娠」や「流産」をごく普通の女子高生が、ごく普通に経験してしまっている事実。

これが「普通」だと思ってしまう怖さ。モラルの低下が加速度的に進むのではないかと言う危惧。

こんなつまらない「ブーム」からモラルの低下が一気に加速してしまうのはよくあることだ。

思えば「売春」を「援助交際」と言い換えて、罪の意識を軽くしたり、結婚前の性交渉の末の「妊婦結婚」もいまや

「恥ずべきこと」ではなく、「さずかり婚」や「おめでた婚」などと、さも当たり前の「おめでたいこと」のように

なってしまっている。

人前での化粧も平気、キスも平気。このままいけば、そのうち人前でのセックスも平気になってしまうだろう。

問題意識を持たなければいけないのは、こんな小説を発行する出版社側の「大人たち」、こんな映画を作って公開する

「大人たち」の方だ。売れれば、客が入れば、若者に支持されていればなんでもいいのか?

これは「作り手」のモラルの問題でもあるのだ。 続きを読む