2009年01月29日

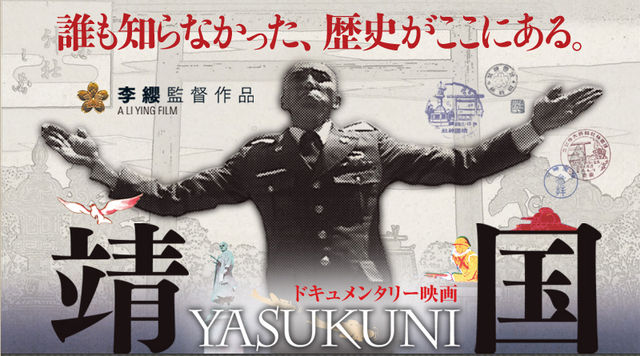

「靖国」〜あの戦争をどう捉えるか〜

話題のドキュメンタリー「靖国」。

各地で上映禁止騒動の起きたいわくつきの映画だ。

どんな映画なのか?公式サイトから引用してみた。

日常は平穏そのもののだが、毎年8月15日になると、そこは奇妙な祝祭的空間に変貌する。 旧日本軍の軍服を着て「天皇陛下万歳」と猛々しく叫ぶ人たち、的外れな主張を述べ立て星条旗を掲げるアメリカ人、 境内で催された追悼集会に抗議し参列者に袋叩きにされる若者、日本政府に「勝手に合祀された魂を返せ」と迫る台湾や韓国の遺族たち。

小泉総理の参拝時のコメントや追悼集会での石原都知事のあいさつなども盛り込まれながら、狂乱の様相を呈する靖国神社の10年にわたる記録映像から構成されたドキュメンタリーである。

そしてこの狂騒とは別に「靖国刀」の鋳造を黙々と再現してみせる現役最後の刀匠の姿が象徴的にインサートされる。

「靖国刀」を「ご神体」とする靖国神社の本質、精神性に迫ろうという意図だろう。だが南京大虐殺時の二人の日本軍将校による「百人斬り事件」と「靖国刀」を結びつけようとする監督の思惑は、黙して語らぬ刀匠の前に、物の見事に外れてしまう。

大分での上映時はすでにマスコミが取り上げなくなったせいか、なんの混乱もなく平静に行われていた。

そもそも、「靖国」賛成でも反対でもないニュートラルな描き方をしているこの作品に、どちら側かがクレームをつける事自体おかしなことだったのではと思う。

どちらにも偏っていないだけに、押しつけではなく観た者に「考えさせる」作品になっていると思う。

つまり「歴史認識をどう捉えるか?」である。

賛成、反対の「分岐点」は一言で言えば、先の戦争を「侵略戦争」と捉えるか「自衛のための戦争」と捉えるかにかかっている。

勿論そんな簡単な二者択一で済む問題ではないが、両者の言い分の違いはそこであり、「侵略戦争の指揮を執った戦犯」も「国のため家族のために散っていった英霊」も一緒に「合祀」されていることが最大の問題なのである。

そもそもあの戦争は、日本が中国を始めとするアジアの国々を植民地にするための「侵略戦争」だったのだろうか?

あるいは、アジア諸国を欧米列強の植民地支配から解放するための「聖戦」だったのだろうか?

教科書ではどのように教えていただろうか?

その答えをこの国は明確に意思表示して来なかった。

その曖昧な姿勢が戦後60年以上経った今も「靖国問題」の根っこの部分として残されたのだ。

アジア諸国に謝罪する時は「侵略戦争」として詫び、戦没者を慰霊するときは「自衛戦争」として追悼する。その両方を使い分けながらその場しのぎの対応をしてきたと言ってもいいだろう。

では「真実」はどこにあるのか?

日清日露戦争の勝利で得た満州の利権を更に拡大しようとした関東軍の暴走。それを止められなかった政府、国民。

自分たちは植民地支配していながら、日本のそれを許さなかった欧米の反発による経済制裁。

その結果行き詰まった日本はアメリカに宣戦布告せざるを得なくなり、太平洋戦争が始まる。

当初は真珠湾の成功に沸き立ち、大いに戦意高揚する日本。

大東亜共栄圏、アジアの解放はこの頃、あと付けで作られたスローガンだろう。

しかし喜びもつかの間、やがて圧倒的な戦力の差で、ジリジリと追いつめられていく日本。

ついには制空権も握られ、国家存亡の危機を迎え、無謀とも言える特攻作戦に踏み切る。

敗色濃厚なこの時期は、まさに国を守るための戦いだっただろう。

ごく簡単に書けば、このような流れになり、侵略にはじまり自衛で終わった戦争だったと言えるのではないだろうか。

勿論、これは自分の歴史認識であって、一人一人世代によっても認識は違うだろう。

教科書にどう書いていたかは、この際重要ではない。

日本人ひとりひとりが歴史から目を背けたり、無関心になることなく、自分自身のやり方で歴史と向き合い、真実を知ろうとすること。

その姿勢こそが重要なのだ。

もの言わぬ「靖国刀」が語るのは、「凛とした崇高な精神(刀)を持つ者ほど、決してそれを抜くことはない」ということだ。

そこに日本人の日本人ならではの「平和思想」が宿るのではないだろうか?

映画は、夜の靖国神社の空撮からゆっくりとトラックバックしながら、華やかな東京の街の夜景へと変わる。

この繁栄は誰のお陰か。このままで日本はいいのか。そんな問いかけを胸に響かせながら静かに幕を閉じる。

考えるきっかけを与えてくれる作品として、非常によく出来た作品だと思う。

何はともあれ、まずは観て、各々が考えることだ。